自宅の掃除機がけ、すいとるっちゃん。綺麗になるけん、みんなもやってみらんね。

唐突ですが害虫駆除業者と言えば、どんなイメージでしょうか。殺虫剤を撒いていく人と言えば、まぁ正解です。加えて近年では環境改善により害虫が発生しにくい環境を作る人、そのための対策を提案できる人、これが満点の答えではないでしょうか。害虫が発生する根本的な原因は何か。最善の解決策は何か。時に答えがあって無いような世界ですが日々現場で悩み、担当者なりの根拠と道筋を立てて作業をしている訳です。

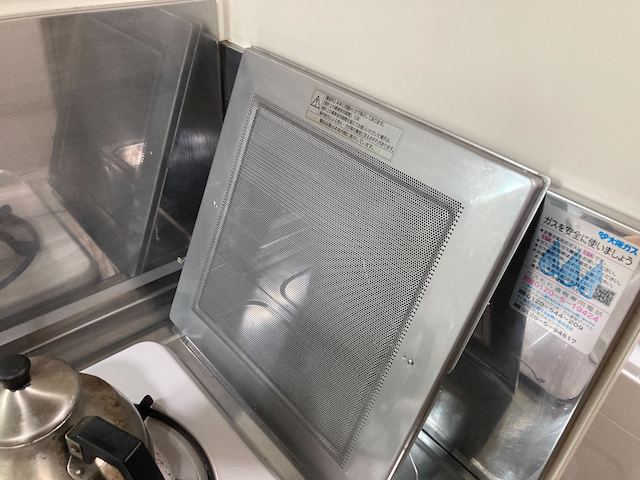

さて、タイトルの「害虫駆除と掃除の関係」について。特にチャバネゴキブリが相手の場合。これは殺虫剤を撒くだけでなくて「どれだけ現場を掃除できるか」が勝負を左右します。加えて、お客様が簡単に実践できる「きれいな状態を維持するための提案」を閃くことができるかどうか。これが1ヶ月後や2ヶ月後、現場を再訪問した時に「ゴキブリが元通りに増えているか根絶されているか」という結果に直結します。

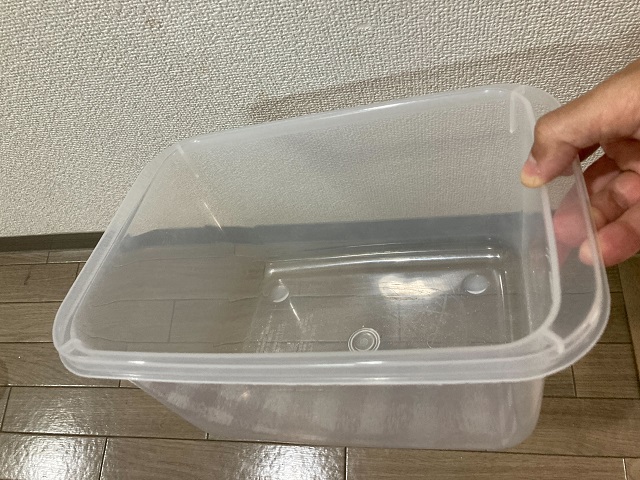

ところで掃除といっても具体的に何をするのか。例えば床に落ちている生ゴミ、場合によってはおしぼりやビニル袋、紙類もそうですが、これらをきれいに片づけること。他にゴミ箱の管理、もう少し言えば蓋をきちんと閉めることができる容器にするよう提案すること。食品棚に開封されてそのままの食品や材料が置かれていないか、そういったところのチェックなども含みます。別に床をワックスがけでピカピカにするとか、そういった専門的な清掃とは異なります。もっと簡単に言えば整理整頓。ただの片付けでしょう。

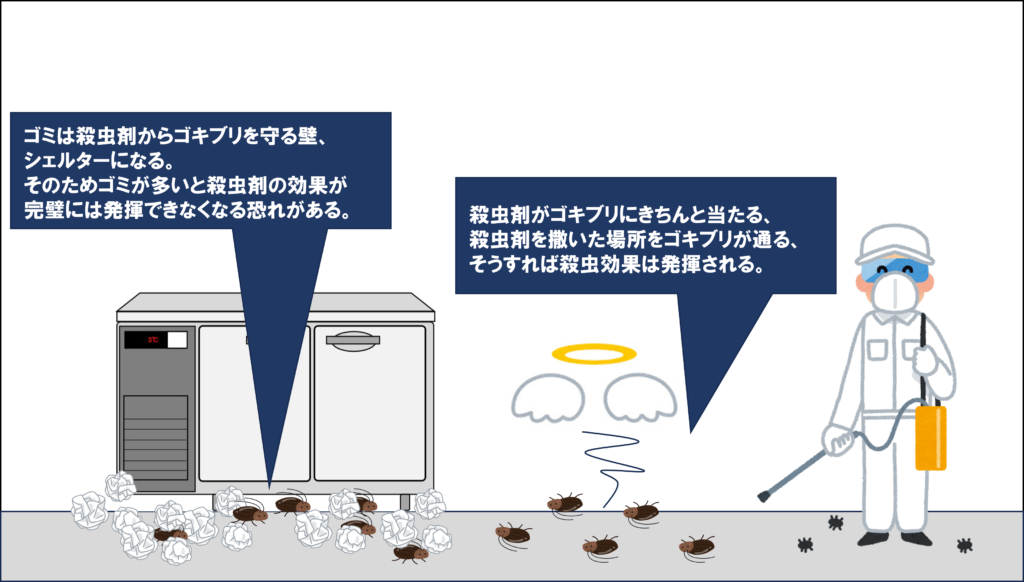

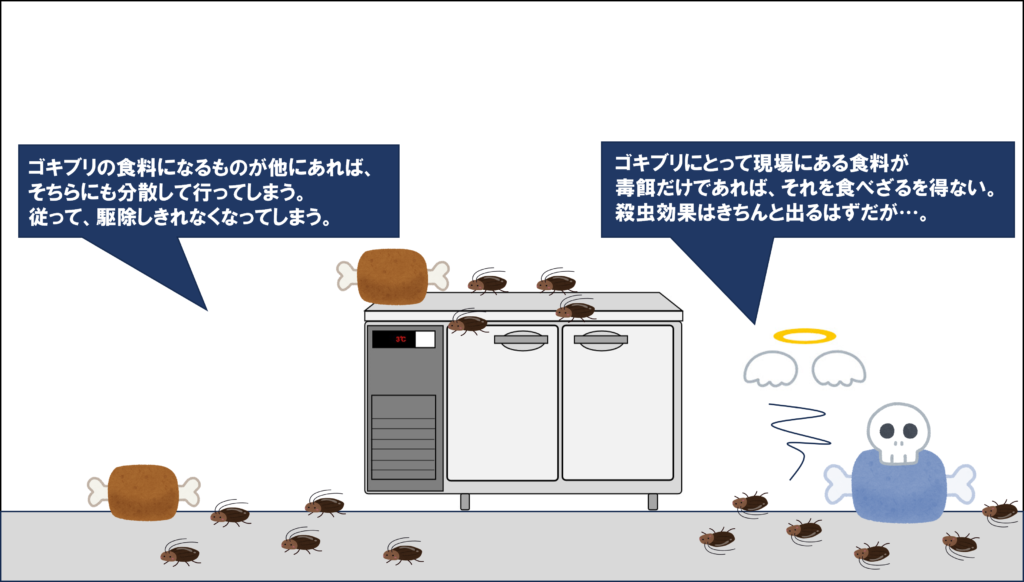

お断りしておくのは、床にゴミが散乱しているような現場ばかりではないこと。もっと言えば、かなりの清掃が必要な現場、そちらの方がうんと少ないのです。ただし、そういった片付けに苦労する現場。害虫駆除業者にとって何が問題かと言えば大きく2つあります。1つは水で薄めて使用する殺虫剤の効果に悪影響を与えること。もう1つはゴキブリに食べさせて駆除する毒餌(ベイト剤、食毒剤)の効果を落してしまうことでしょう。

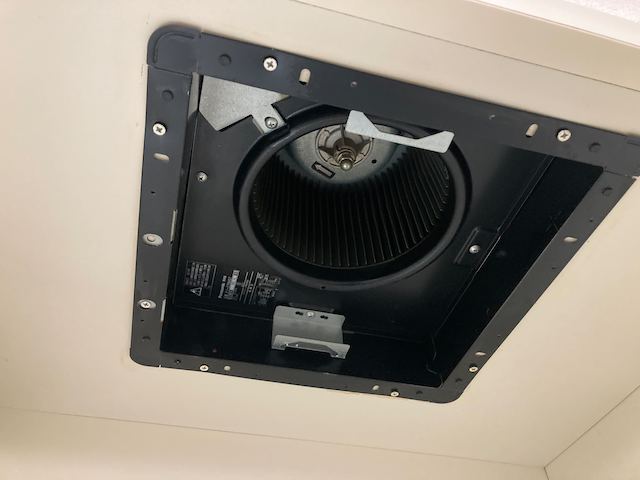

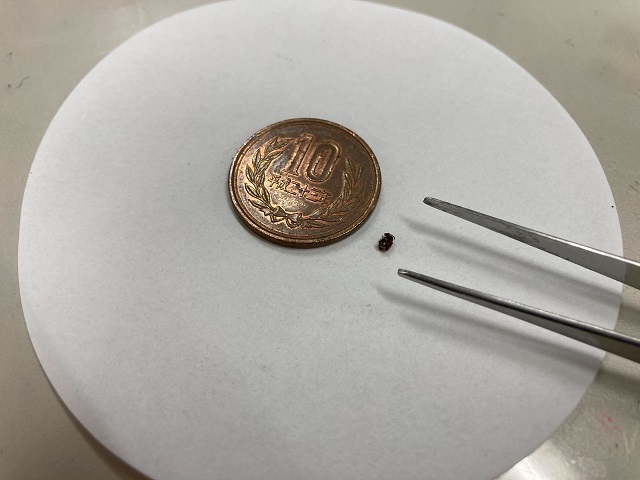

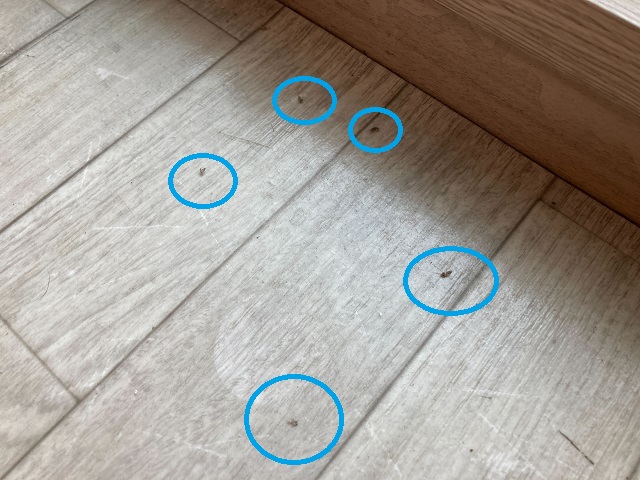

前者、水で薄めて散布する殺虫剤だと床に落ちている生ゴミやビニル袋、紙類がシェルターの役割を果たし、ゴキブリに直接殺虫剤を当てられないことが問題です。基本的に薬液を浴びせる、または薬液がかかった場所を歩かせるか、そこで休息させるなどしてこれらの殺虫剤は効果を発揮します。ところがゴミがあることでそういった効果が期待できないのです。実験的にゴミを多くした飼育容器とそうでない飼育容器を作ってゴキブリを放ち、そこに殺虫剤を撒いてみたところ、生存率には大きな違いがあったことからもこれは明らかです。

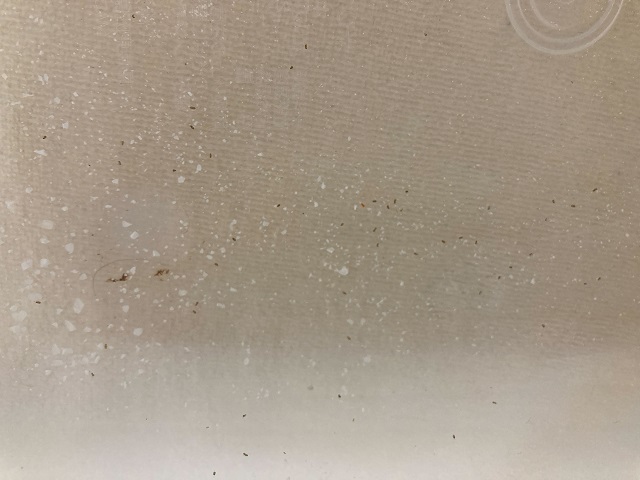

後者、ゴキブリに食べさせて駆除する毒餌の場合をみましょう。生ゴミが周りにあるということは、毒餌以外にもゴキブリにとって食べるものがあることを意味します。当然、設置された毒餌をゴキブリが見つける、そして食べる確率が低下し、その分殺虫効果も低下する訳です。ことさら問題なのはゴキブリという小さな生き物のため必要な餌の量も少なくて済む、つまりわずかな量の生ゴミでも十分足りてしまうということです。

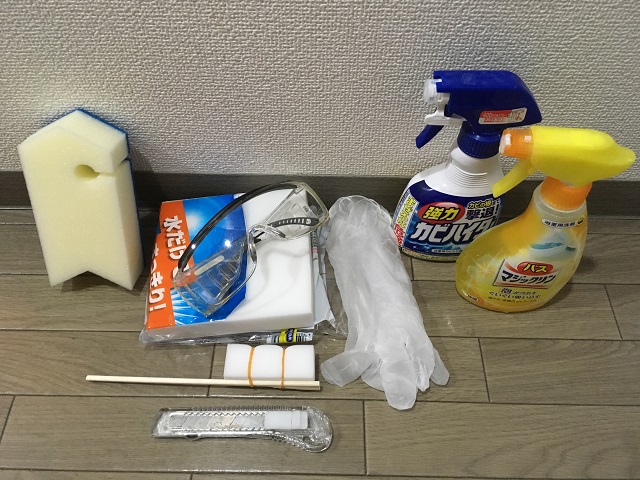

他にも挙げ出すとマニアックになりますが、なんとなく想像がついたのではと思います。これが害虫駆除において掃除が大事だという理由です。さて、現場で作業を終えて休憩のためコンビニに立ち寄る、あるいは次のお客様の元に向かう。汚れた姿のままお邪魔する訳にはいきませんので、汚れがつかないよう作業中は膝当てや手袋を着用し、場合によっては上着だけでも新しいものに交換することが我々に求められます。一方で現場の奥から油じみ、埃や粉塵だらけの姿で戻ってきたということは、きちんと調査・清掃をして殺虫剤を散布した。やるべきことを確実にこなした証拠でもあります。一言、ねぎらいの言葉だけかけていただけますと嬉しいです。作業に従事した皆一同、大いに喜ぶと思います。