週末を、ブログの執筆に費やす男が書く物語

秋の夜長というか、会社から帰る頃にはあたりがすっかり暗くなる季節となりました。 信号待ちの交差点で俯く自分の影が、道路でいびつな形となって長く伸び、どことなく 哀愁が漂う季節にもなりました。 そして地を這う視線が道端で捉えたのは、寿命を迎えたであろうクロゴキブリの死骸。 ひっくり返ってカラカラに乾いたその姿が、心の中のもの悲しさに拍車をかけます。

さて、秋風が吹く某日の夜、よろばうようにして辿り着いた我が家。 その廊下で、頼りなく伸びた私の影に反応して、ピカッと光って走り去った何か。 自分の目がみるみる脂ぎっていくのを他人事のように感じる一瞬。

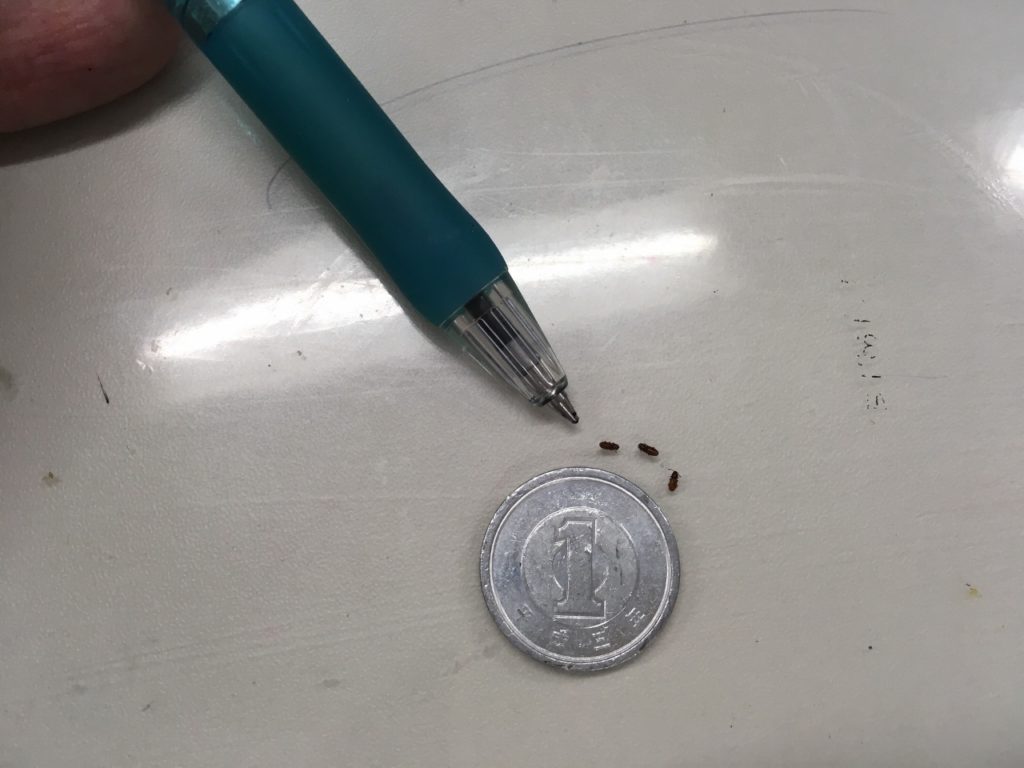

その光を追って行った先に見えたのは、テカテカと光るクロゴキブリの幼虫2匹。 「哀れ、私にロックオンされたのが運の尽き」と言いたいところで疑問が1つ。 以前から不審に思っていたのですが、アパートの3階に出現するクロゴキブリたち。 年に1度くらいなら、たまたま3階まで這い上がって来れたのだろうと思うのですが、 感覚的には月に1匹くらい見かけます。これは、どういうことだろう?

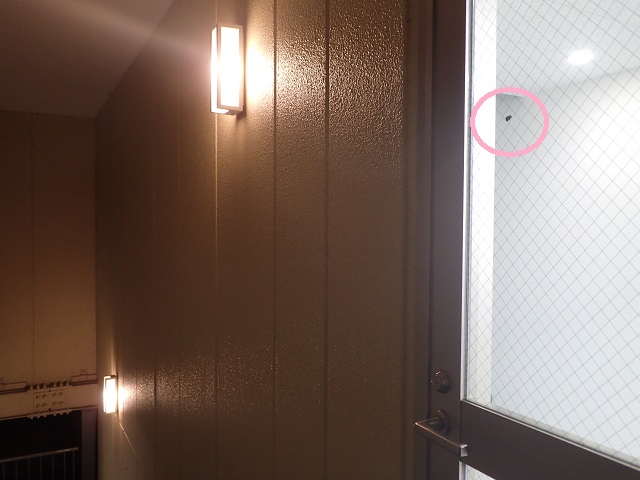

今ここで手を下すこともできなくはないですが、彼らの行動に少し興味が湧きました。 そこで少し近くから威圧して、彼らが取る回避行動を調べてみることにしました。 すると、どうでしょう?最後は廊下にある側溝の排水口へと姿を消していきました。 実はこの事例、今年になってから2、3回目撃したことがあります。 今日はたまたまその現場を写真に撮ることができたのですが、もしかしたら日常的に このような行動を取っているのかもしれません。

では彼らが逃げ込んだ排水口、その先はどこに繋がっているかといえば、配管を伝って 階下にある側溝の排水口です。 ゴキブリの目線で考えると、この配管を通って各階を行き来することは容易いはず。

そして、その排水口・配管が最後にどこへ行くのかは分かりませんが、仮に雨水枡など であれば注意が必要かもしれません。 地面を徘徊しているゴキブリが、ここを起点にして各階へ出没するのかもしれません。

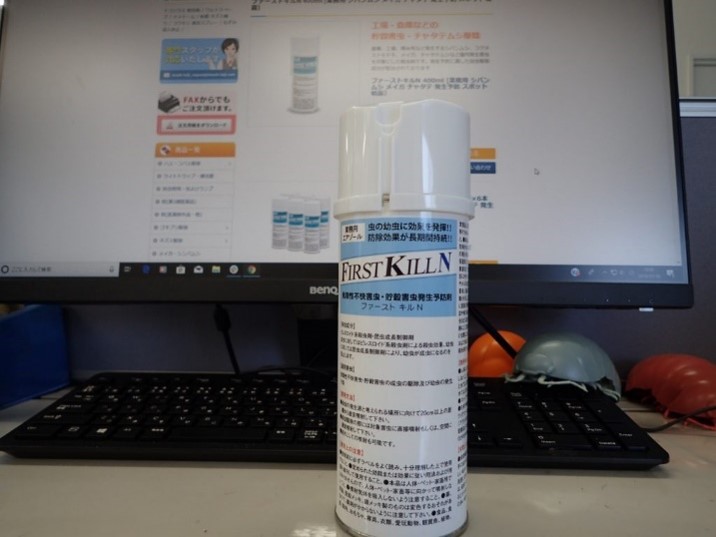

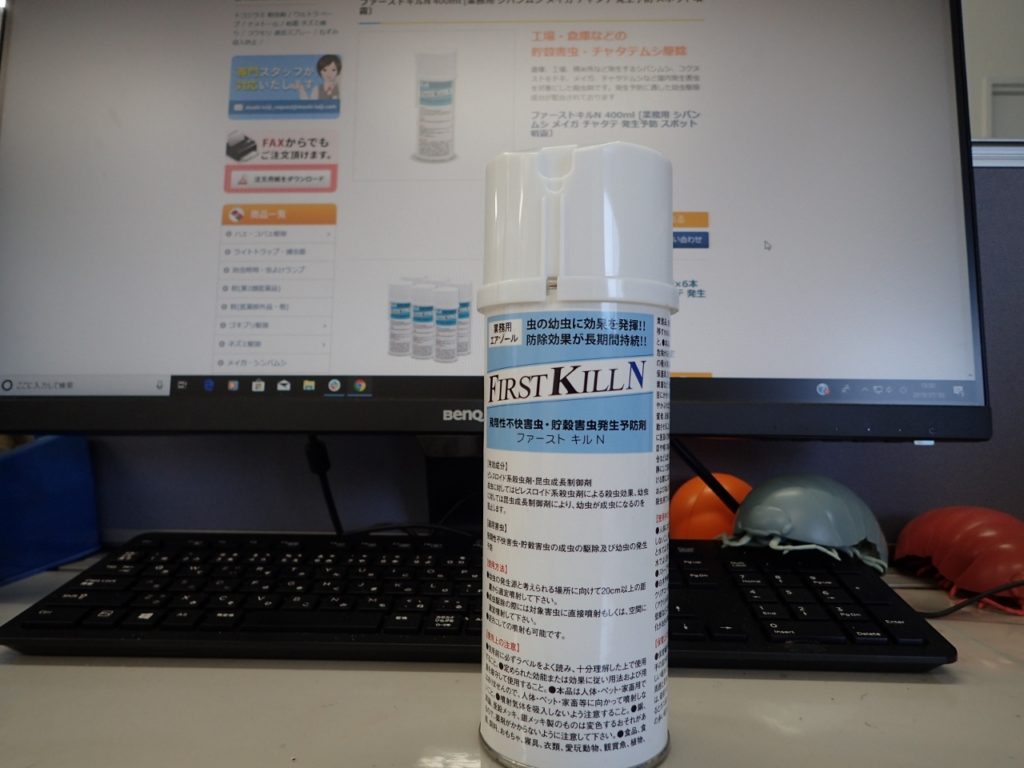

ただし、仮にその通りだとしても必要以上に怖がらなくていいと思います。 むしろ出没ルートが読み取れたことになりますので、その場合は試しに ゴキブリホイホイのようなものを排水口の両脇にセットしておきましょう。 全部とは言い切れませんが、ある程度は捕殺できると予想されます。 加えて、アパートやマンションの廊下にある側溝では、水がじゃぶじゃぶ 流れることは稀だと思います。 なのでゴキブリホイホイが水でふやけて駄目になるとは考えにくいのですが 心配な場合は耐水性の調査用PPトラップ(Sサイズ)が便利です。 また、捕殺できず撃ち漏らしたゴキブリが自宅の玄関に到達することを想定し、 自衛手段としてプロ用水性ゴキブリ駆除剤などを用意しておいてもよいでしょう。

色々なアパート・マンションで廊下の排水溝に調査用トラップやゴキブリホイホイを 設置し、どのくらい捕獲されるのか、排水溝や配管の中はゴキブリの駆除を考える上で 重要なポイントと言えるのか、検証してみたいですが機会に恵まれないのが残念です。