先日、弊社恒例の年末フルマラソンへ行ってまいりました。その舞台は毎年12月に開催されるNAHAマラソンと決まっているのですが2020年および2021年はコロナ禍で中止、従って今回は3年ぶり(所用で2019年不参加の私は4年ぶり)の参加となります。

道中の詳細はもはや私が書くまでもないでしょう、弊社ブログを担う新メンバーたちの投稿にご期待下さい。本日はこの弊社特有の年末行事、どんな雰囲気で催されているのか筆者の視点を交えながらご紹介しましょう。私とて楽しかったので…どうにも文章が長くなり始末に負えんのですが、9割の真実にちょっぴりの誇張、少しだけ臨場感を味わっていただけたら嬉しいです。

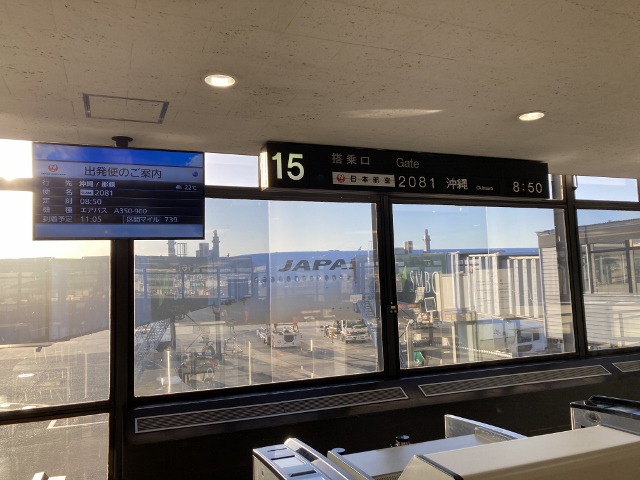

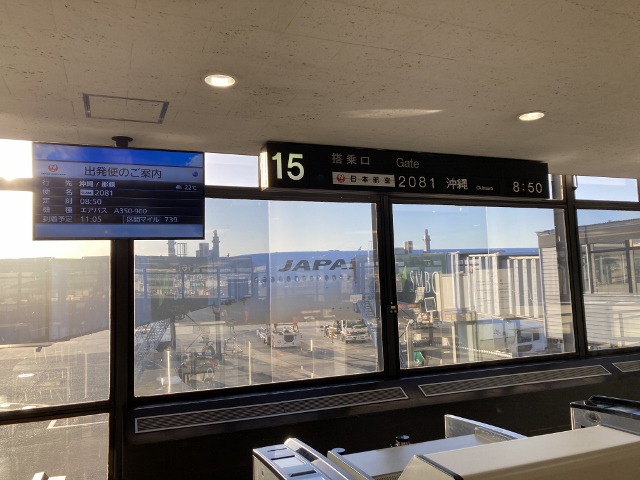

さて、いつも発端は毎年8月のお盆前に流れる社内連絡。もちろんNAHAマラソンに申し込めという片山社長からの号令です。大体のメンバーは苦笑いを浮かべながら「今年も来たか、一丁やるか」という雰囲気で何気なくエントリーを行っているのでしょう。で、たぶんソレを一番後悔しているのがこの瞬間。前日の朝を迎え、空港でしおらしくしている様子を捉えたのがこの一枚です。

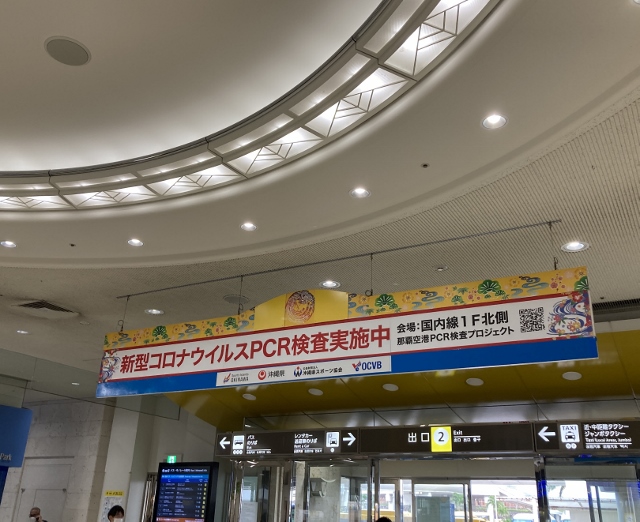

なお、飛行機や宿の予約は会社で…というより片山社長が全て手配して下さります。従って飛行機に乗るのが初めてというメンバーも安心(かつての私もそう)。要は寝坊しない、それとランニングシューズや着替え、そこに若干の仕事道具といった必要な物さえ忘れなければよいのです。新人には「パスポートが必要」などというデマが飛び交うこともありますが、それはちょっとしたご愛嬌。加えて今年はいつもとは異なる景色、それが新型コロナに関する色々な決まりごと。ワクチンの接種証明やPCR検査の検査結果など、こういったところは各自の責任で必要な物を揃えておく必要があります。

また、道中はかっちりと団体行動ということが珍しく、そもそも関西と関東、それと九州の3地点に営業所を構える弊社のこと、那覇空港への到着は営業所ごとにバラバラ。従って、お昼ご飯を食べるのも空港に到着したメンバーから順に数人で連れ立ってという形になります。今年のお昼はまたずいぶんと健康的だな…。

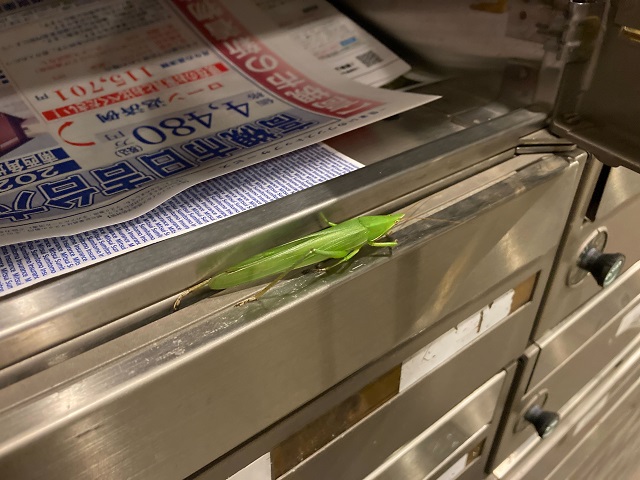

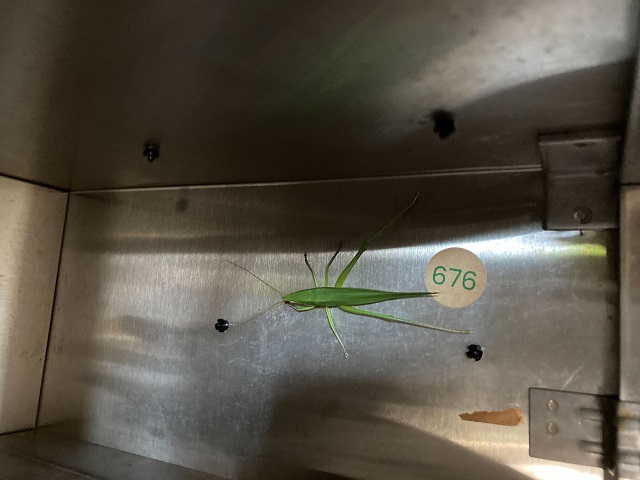

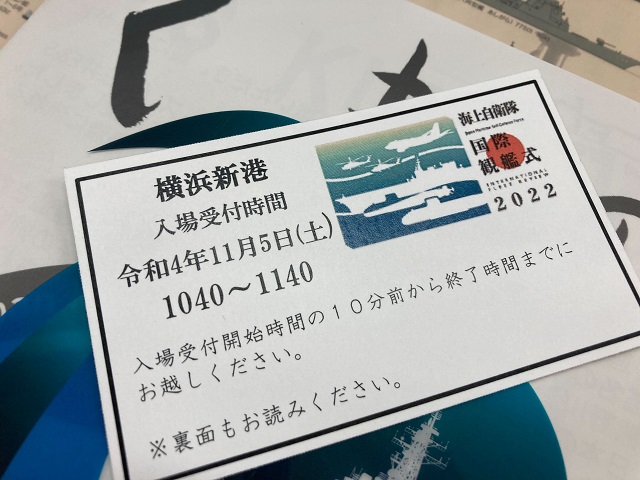

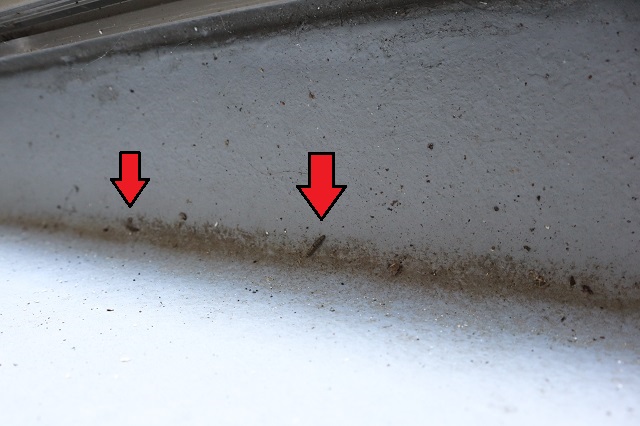

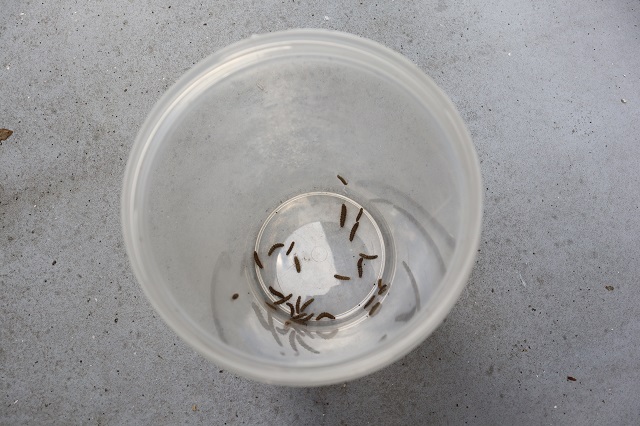

ただし、お昼過ぎの会議からはいよいよチームワークを発揮して様々な議題に取り組みます。時に真剣に、時に笑い、時に啓発し合い、そんな風にしてゆっくりと濃密な時間が流れていきます。なお写真は撮ってませんが(今年はとてつもない豪雨だったので撮影が億劫…)、会議が終われば数人で連れ立ってマラソンの受付およびゼッケンの受け取りのため、会場へと足を運びます。その後はホテルで休憩していようが、虫を探しにホテルの周りを徘徊しようが自由です。

ところがところが、日が暮れ出すとホテルの部屋から這い出して来てロビーに集まる一向。もちろんその目的は待ちに待った宴会会場への移動。中にはタクシーがつかまらず、じれったくなり徒歩で会場へと向かう猛者も現れます(今年は8割くらいが徒歩組)。そしていざ会場へ、そして全員着席、そしてマラソン部長:西尾リーダーの乾杯の音頭とともに無礼講で盛大に飲み会が開催されます。「フルマラソンの前日にやることじゃねぇ」という無粋な話はココでは無し、今日は今日という日を楽しみましょう、カンパーイ!!

さて、その宴会の様子を覗いてみましょう。これまでのマラソンの練習成果を語る者、日頃交流が出来ない他の営業所メンバーと仕事について熱く語る者、実にエネルギッシュなやり取りが繰り広げられます。それとともに散見される、無礼講の名を借りた報復劇…私も日頃かわいがっていただいている先輩にたっぷりとお礼を返してやらねばなりません。こうして愛情のこもった罵声に大笑いの花が咲き、からりとした風が吹きます。こんな些細なやり取りに腹を抱えて笑う日のために、この1年を頑張ってきたような思いさえ感じます。

そして、いよいよ迎えたマラソン当日の朝。いつもと同じくホテルの前で記念撮影をパシャリと。毎年新調される会社のマラソンウェア、それと少しずつ増えていく新しい顔。嬉しいなという想いは多分みんな一緒。

さて、記念撮影が終われば会場へ。ゼッケンの区分ごとに指定の場所へ並ぶため、みんなとは大体ここでお別れ。一人ではないけれど一人の戦いが始まります。なお、NAHAマラソンの制限時間は6時間15分、ただしハーフまでは3時間ほど。体力と時間に注意しつつ、始まりの号砲とともに地面を蹴ってスタートラインを超えましょう。

ところで、今年は土砂降りだった前日と打って変わって朝から晴れる、そして大会開始から30分後に強烈な雨が降る、そしてまた強烈に晴れるという感じで過酷なレースとなりました。具体的には熱中症の恐れがある、そうでなくても序盤から強烈に体力を奪われるといった具合でしょうか。筆者は2時間40分で中間地点を突破しましたが消耗激しく、写真を撮る余裕もありませんでした(なので社内の写真フォルダから色々と借用)。今年の全体の完走率が60%台ということも頷けるものでした。

さて、舞台は後半戦へ。沖縄の南部を海沿いに巡るようなコースを辿ります。ところどころ視界が開けて海の見える場所が増え、肌を撫でる涼しい風の吹く気持ちがいいエリアです。しかし、そこはかつて先の大戦で激しい地上戦が繰り広げられた地域でもあります。色々なお話を見聞きして、そして時にそれらが生々しい夢となって現れて、汗びっしょりで目を覚ますこともありました。そんな悲惨な出来事が現実にあった場所。「うーじの森であなたに会い うーじの下で千代にさよなら」。島唄の歌詞に込められたその意味を初めて知った時の気持ちは本当に悲しいであるとか、何とも言い表せないものでした。

そして25キロ地点で右手側に見えてくる「ひめゆりの塔」。少しだけマラソンのコースから外れますが手を合わせていくランナーも多く、また今年もそのような方を見かけました。ひょんなことがきっかけでお盆に田舎へ帰れば護国神社にきちんとお参りをして、またNAHAマラソンのスタート地点の近くにある護国神社にも手を合わてはいました。しかし、もっと身近なところにあるものに今まで目を向けてこなかった、なんて薄情だったろう。今年こそはと心に決め、遅すぎたことをお詫びしつつ、ようやく今回きちんと手を合わせ、お参りをさせていただきました。そして来年も、またその先も、NAHAマラソンを走る時には欠かさずお参りさせていただこうと思います。

さて、後半戦も後半戦。刻々と迫る制限時間、体に蓄積されるダメージ、走れない足、沿道からは割れんばかりの声援。そして今回感じた不思議なこと、しっかり声を出すと元気になること。遠く離れた家の窓からおばあちゃんが手を振って下さっているので至近距離に誰もいないことを確認して「ありがとうございます、頑張ります!」と吠えんばかりの声で応じる。「聞こえたかな?」と見ると、また手を振り返して下さる。そして何故か300メートルほど走れるようになる。同じように声援に(距離を十分離して)しっかり応答する、するとまた元気が出て走れるようになる。ある種の強がりなのかもしれませんが、しかし挨拶をしっかりすることは他の人だけでなくて自分自身もまた元気づける、そんな気がしなくもない今回のNAHAマラソンでした。そして6時間いっぱいで同じ開発部の伊藤君とともに無事完走。

伊藤君に撮ってもらった1枚…歳は取りたくないね。まったく。

ところでところで、完走した後はどうなるのか?決められた集合場所へ…ということはなくて、基本的に社用携帯で報告をし、あとは風呂に入るなりご飯を食べるなり、夜まで自由行動です。この日は伊藤君とともにたまらず会場近くのソーキそばのお店へ直行!いや~胃袋にしみるなぁ~。

さて、マラソンも終わり後夜祭。「まだ飲むんかい!」という無粋なお話は置いといて「今回完走できた人にはおめでとう!」、そして残念ながらリタイアしてしまった人には「来年こそは!」の思いを込めて、カンパーイ!!

そうして夜も更けて、そして迎えた朝。少しだけ目が早く覚めたので、昨日の会場周りを散歩。 毎年のように前日はあれだけ「うわ~、今年もまた走るのか~…」と思うのですが、終わってみればいつもの通り「今年も参加させていただけて良かった!」と感動に包まれる、そしてまた沿道で応援して下さった皆様の親切さが身に染みる、今年もそんな3日間となりました。そして目の前にはまだ昨日の余韻を残す会場。充実感と寂しさとが入り混じる、少し切なげな光景。

最後に会場へとかかる橋の上から日の出を拝み、また来年もその先も、みんな元気でここへ帰ってこさせていただけるよう祈りつつ、今年のNAHAマラソンの旅の締めとさせていただければと思います。積もるお話が積もるに積もってしまいましたが、最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。そして沖縄の皆様、今年もありがとうございました!!