外出ができず、平凡なお盆になりそうな男が綴るブログ

庭木も無いのに毛虫に刺される

コロナウイルス感染拡大という現実が一番の恐怖ですが、夏の定番と言えばやはり 怪談でしょう。 そしてその怪異の正体が実は虫だったというケースも少なからずあります。 例えばチャタテムシの一種が立てる音は妖怪「小豆洗い」のモデルになってますし、 今回ご紹介するヤネホソバに刺されるというのは「自晧という尼さんの亡霊による 祟り」とされています(※1)。 (※1.引用文献) 原色図鑑 衛生害虫と衣食住の害虫 安富和男・梅谷献二 全国農村教育協会

■ その「ヤネホソバ」というのは何か?

ヤネホソバとは小さな蛾で、問題となる幼虫の姿は「灰色をした典型的な毛虫」です。 弊社姉妹ブログ「虫取りたちのつぶやき」に幼虫の写真を掲載しておりますので リアルな虫の写真を見るのが苦にならない方はご覧いただければと思います。 また、この幼虫時代は苔を食べて生活するため、自然環境下では苔むした岩や木の皮、 家の周りでは苔が生えた外壁や屋根の隙間が好適な生息環境になります。 筆者もこの業界に入るまでは見たことが無くマイナーな昆虫と認識していましたが、 ここ最近は「幼虫に毒がある」ことも相まって相談が多く寄せられています。

■ 傾向と対策

このヤネホソバのお問い合わせでありがちなのが「家に庭木はおろか植物も一切無く」、 「近所に公園がある訳でもない」のに「何故かベランダや軒先に毛虫が多数出る」と いうものです。 最初こそまさに怪異ですが、「苔から発生する」と分かれば家の壁などに生えた苔が 原因であると想像できます。 しかし「苔から発生します」と説明しても「ベランダや軒先はきれいにしてるのにねぇ、 どうしてなんでしょう」と困惑されることもあります。 上の写真がよい例ですが「ならばどこに原因があるのだろう」と考え込んでしまいます。

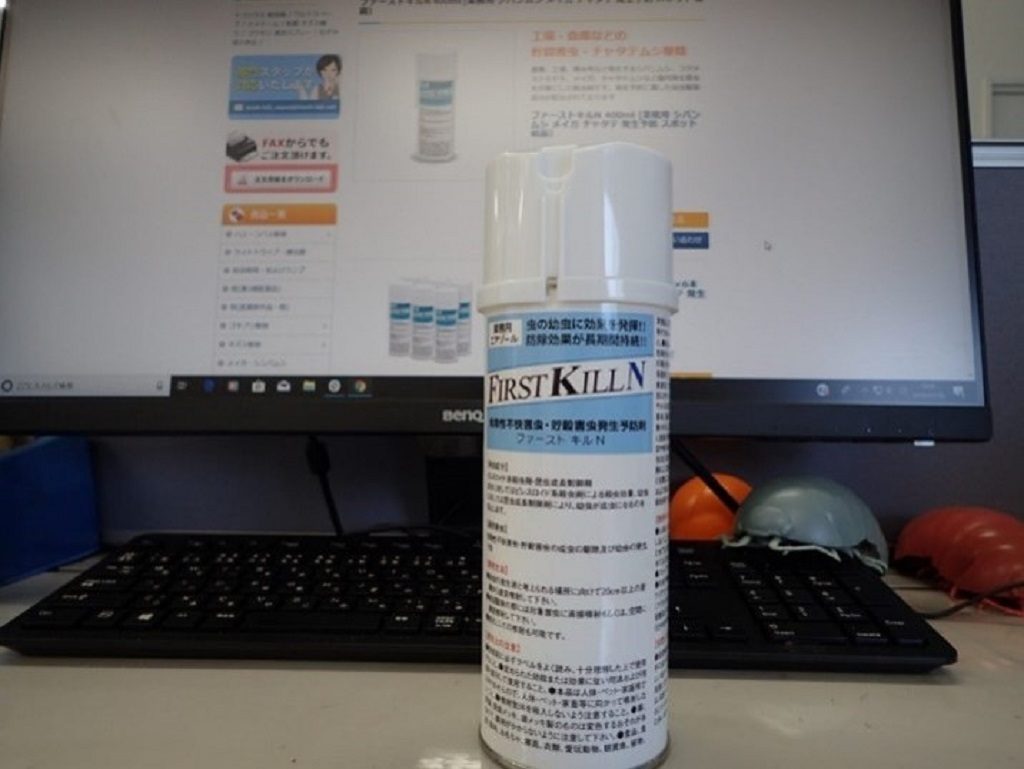

その答えの一つはベランダや軒先の真上、つまり屋根の表面や瓦の隙間、雨どいから 生えた苔ではないかと考えられます。 そこで発生し、やがて成長したものが「新たな餌を探して」なのか「蛹になる場所を 求めて」なのか定かではありませんが、軒先や外壁へ移動するのでしょう。 ヤネホソバの対策は「清掃して苔を除去する」ことが基本であるものの、こんな時は 清掃そのものが難しく、従って殺虫剤の力を借りる必要があります。 具体的には「幼虫をよく見かける」という場所へ「サイベーレ0.5SC」を吹き付けて おくとよいでしょう。

■ これは筆者の想像

まだ検証を要するお話ですが、オフィスや工場の外周にある側溝周りも「日陰かつ 常時水で濡れている」ことから「苔が生えやすく」、その結果「ヤネホソバが発生 しやすくなる」ことがあるかもしれません。

想像がさらに膨らみますが、そんな側溝から外壁へと視線を移すと視界に入る窓。 特に最近は「新型コロナウイルス感染拡大防止のため」に換気が推奨されています。 ヤネホソバの幼虫が這い回っているうちに、ひょいと窓から入るかもしれません。 「それは心配だな」という場合はサッシの中と周りへ「サイベーレエアゾール」を 吹き付けておくとよいでしょう。

こんな窓の場合も、サッシの裏側へ「サイベーレエアゾール」を散布しておいて よいと思います。

これも自信はありませんが、建物基礎の水切りのところも怪しいかもしれません。 ここは作業性で言えば「サイベーレエアゾール」ですが、殺虫剤を散布する面積が 広いことを考慮すると、たくさん撒ける「サイベーレ0.5SC」の方がよいでしょう。

■ 木が苔むしているところにも注意

以上、ヤネホソバが建物の外壁や屋根、軒先といった建物周りで見られやすいこと、 また発生源や対策について、一部推察も交えながらご紹介しました。 そして最後にウッドデッキやラティス(上の写真のような木の枠)といった木製の 物にも注意が必要ですとお伝えして、このお話はおしまいです。

・・・見つけたよ。

■ 担当者の独り言

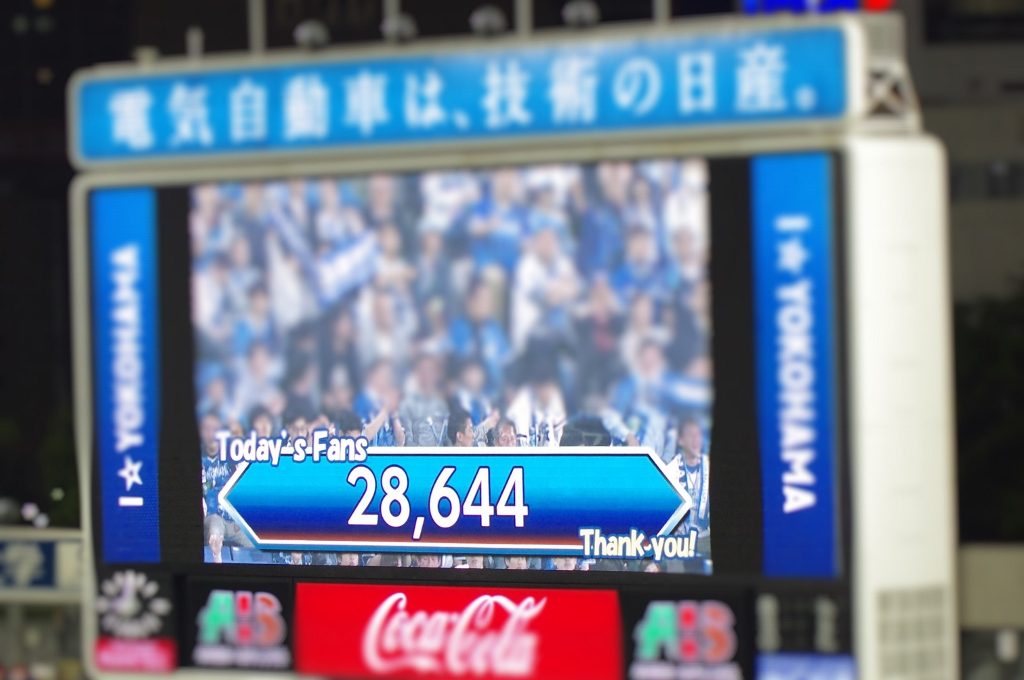

今年は地元の花火大会も中止になってしまいました・・・今まであって当たり前と 思っていたものがそうでないこと、感謝の心が足りてなかったなと改めて思う夏の夜。

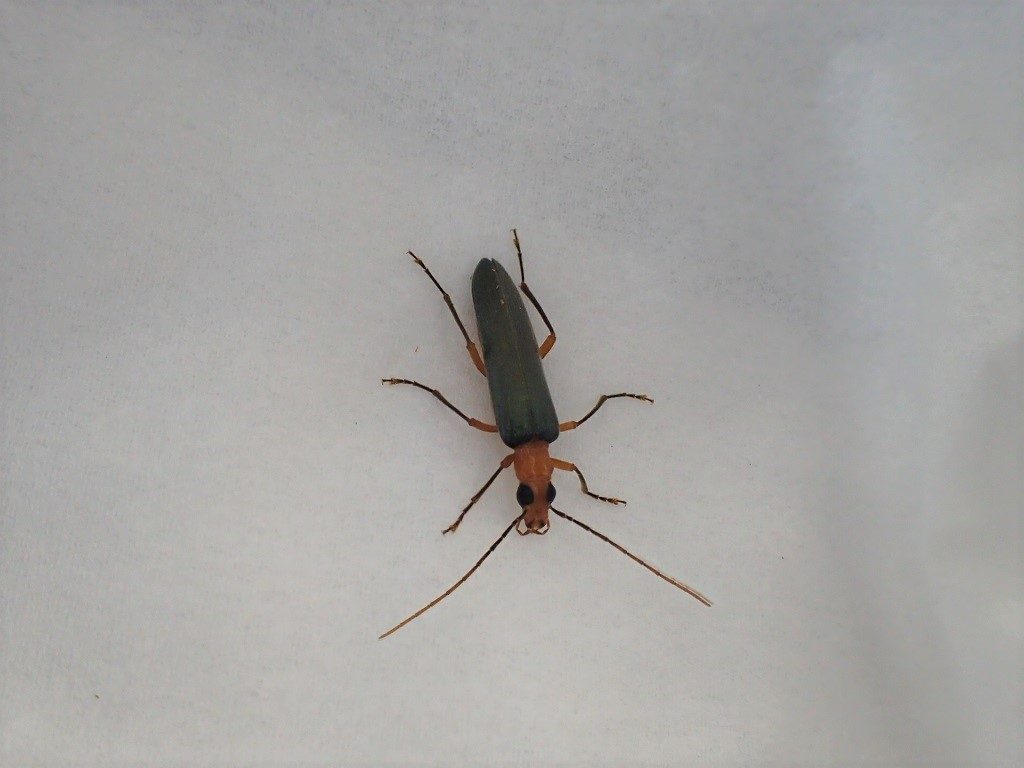

そしてある夜、自宅の前に落ちていたノコギリクワガタ・・・もうすぐ近くの山へ 返しにいこうと思いますが、ちょっとした出来事に心が和みます。 お喋りが過ぎてしまいましたが今日はここまで、もうネタが無くて困っていますが、 来週もまたこのブログでお会いできれば嬉しいです。