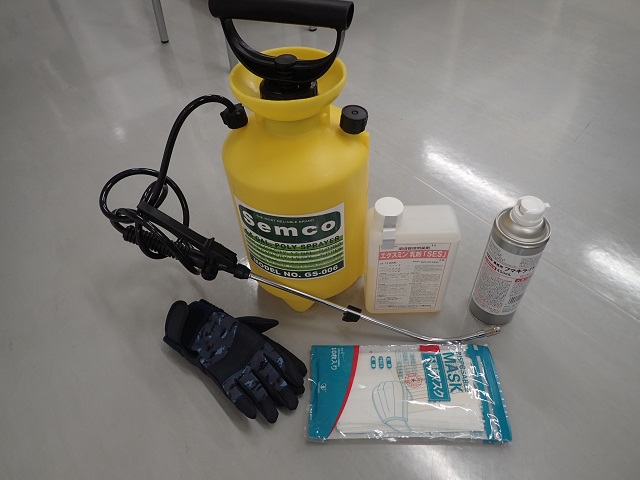

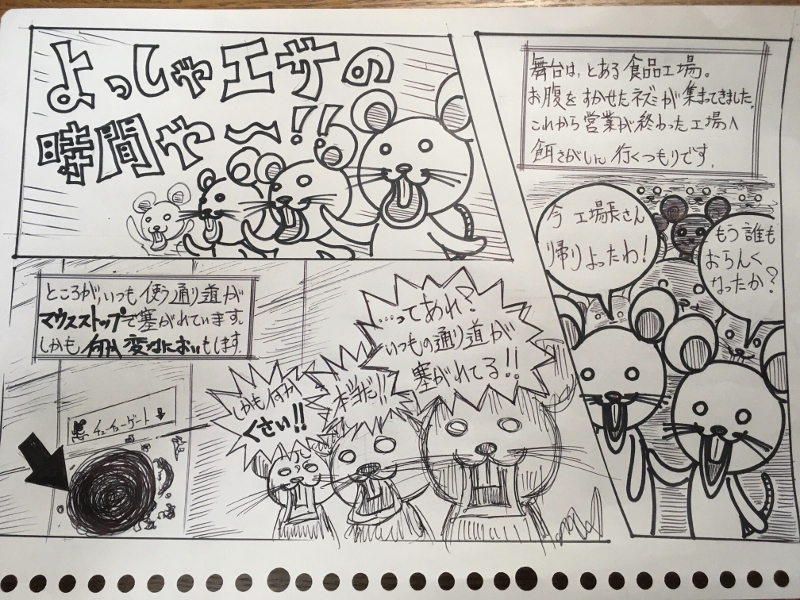

今年はこれで看板、かな。

今年の年末は予定無し・・・仕方ないね。空いた時間は、部屋の掃除にでも あてようか。

ついでだから、日頃なかなか洗えない帽子もまとめて洗濯。 去年サンディエゴの出張で購入し、そのままサムライバスターズの撮影に 着用していったネズミの帽子。 それと、そのサムライバスターズで共闘した現地の害虫駆除業者さんから 記念にいただいた帽子。 さらに、出張の時にお客様からいただいた「護衛艦こんごう」の識別帽。 他にもNAHAマラソンを完走した記念に買った帽子とか・・・どれもこれも 思い出は尽きない。

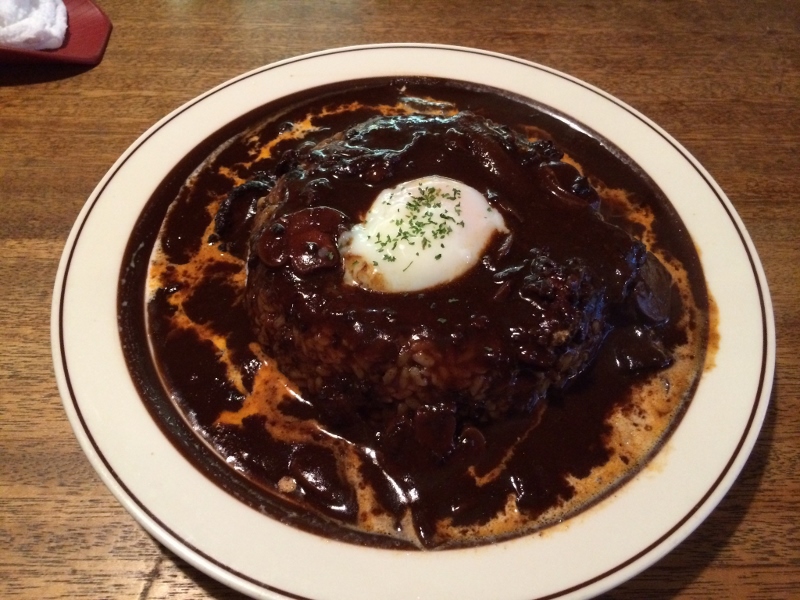

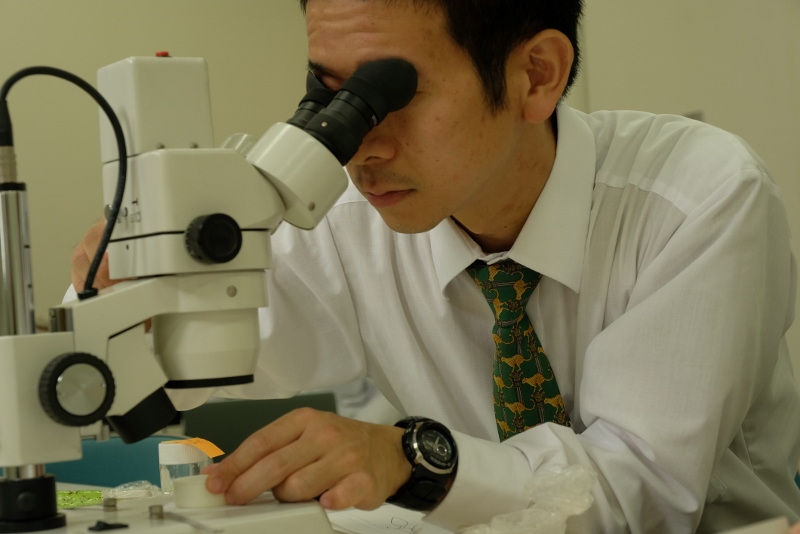

さて、掃除の時に思うこと。それは害虫の発生源も除去するということ。 例えば、写真のトースターなんてどうだろう?

長く使えば使うほど、トースターの中にはパン粉とか揚げ物の破片とか、 色々な食品屑が溜まってしまう。 そして下に敷いてあるマットも同じ。何か、色々なものが散らばっていて これらが害虫の餌になってしまう。

さらに、そのマットの下にも注意。普段はチェックしない場所だと思うけど、 年末の大掃除にかこつけて見てみよう。

マットの下側にも食品屑が入り込んでいるケースなんて珍しくないし、 棚の隙間も気が付かないうちに長年のゴミが積もっているかもしれない。 虫たちにとっては、人目につかないし餌も豊富にある格好の発生源。

こんなところからはシバンムシとかシミとか、他にもチャタテムシや コナダニ類など、様々な害虫が発生してしまう恐れがあるから・・・ 掃除機で、片っ端から吸い出してしまおう。

あとは、玄関とか勝手口の周りへ置いたままにしている履物にも 目を向けると・・・何だろう?埃じゃない何か。

その正体は、クモの巣。窓のサッシ周りとか傘立てとか、他にも玄関の 常夜灯の近くなど、目にする機会は多いと思う。 雑巾で拭き取るとか、散水ホースを使って洗い流すとかして除去しよう。

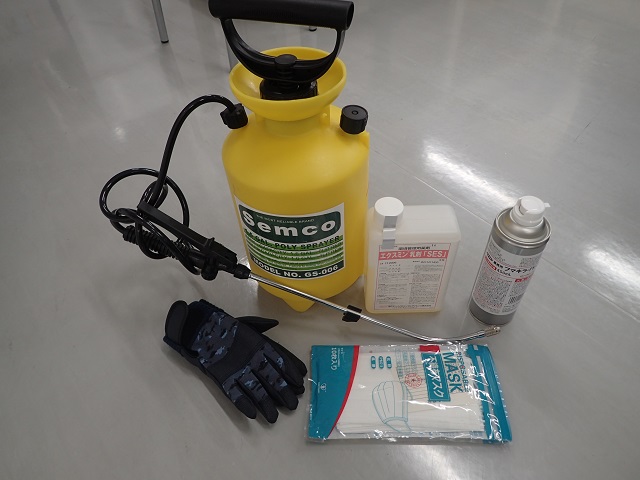

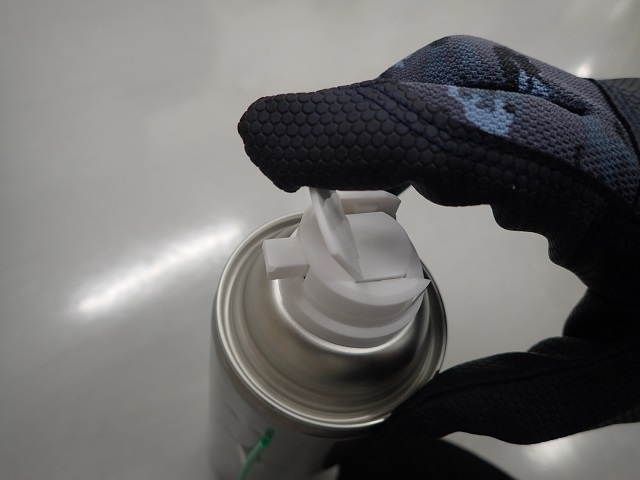

そんな掃除をしている最中に、住み家から追い出されるかたちで目の前に 飛び出してくる色々な害虫たち。 クモみたいに人畜無害のものだったら、そのまま外へ逃がしてあげても いいかもしれない。 だけど、そうも言ってられない人も多いと思うから・・・こんな時は 殺虫剤を使って、手早く駆除するしかない。

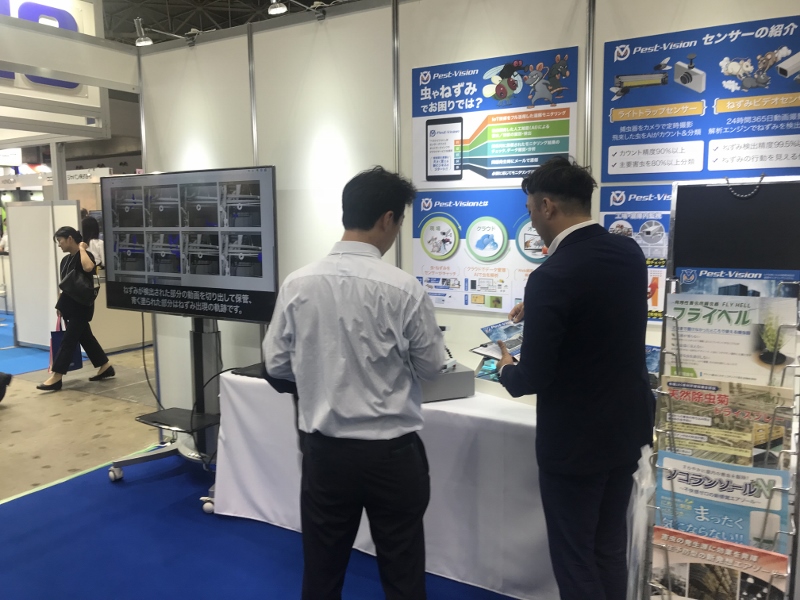

そんな時にお勧めなのがキッチンムシスプレー。いわゆるスプレー式の 殺虫剤で操作は簡単。 加えてアルコールベースで「噴霧した場所にべたつきが残らないという 速乾仕様」も魅力、かな。 さらに有効成分は蚊取り線香に使用されているものと同じなので安心。 家の中でも咄嗟に使用するには良いと思う。 ただし、他のスプレー式殺虫剤と同様に「火気厳禁」なので、台所や 暖房機器の周りで使用する時だけは十分にご注意下さい。

- それでは、皆様もどうぞよいお年をお迎えください -