丑年だから今年は牛歩でなんてどうだろう・・・やっぱり、駄目か。

新型コロナウイルスが猛威をふるう中、いつもと違った新年を迎えました。 氏神様への参拝も、人気が無い日を選んで連休の初日へ。 自宅から徒歩10分、首をすぼめながら歩くのは、人通りの少ない裏道。 よく晴れた空、灰色の道路に黒い影が一つだけ。寂しいね。

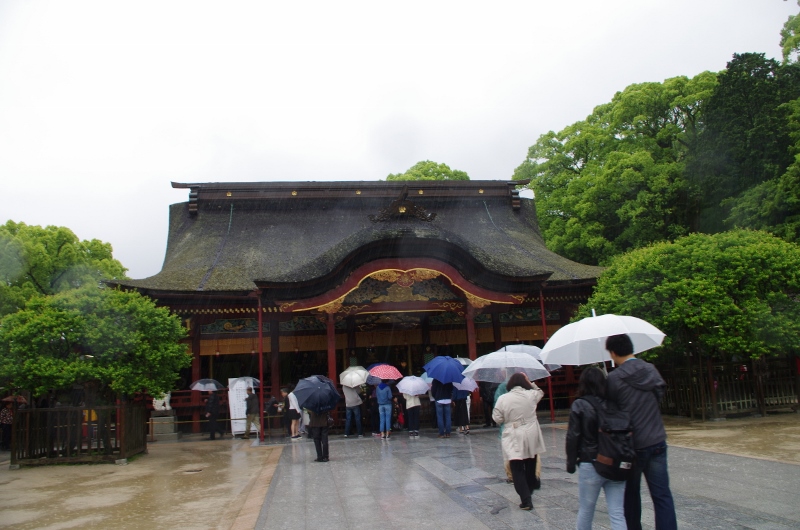

人がいない境内、お賽銭箱の前にあるはずの鈴も、今年は無い。 足元に目を落とすと、間隔を空けるようにとの指示。 参拝前に手を清めるための手水舎(ちょうずや)もコロナ禍で 使用禁止。目に映るものが、どんどん歪になっていく。

そんな中見つけた、凍り付いた手水舎の水。前日から続く寒波の影響かな。 子供の頃、学校の外に置いてあるバケツや水槽から氷の塊を引き揚げて、 友達と投げ合ったり蹴って遊んだり、忘れてかけていた景色。 些細なことだけど、きちんと残っている日常だってある。それが少しだけ 嬉しいなって思った、そんな一人の参拝でした。

さて、変わらないものと変わっていくものか。今年の抱負なんてどうだろう? でも振り返れば、僕は年が変わったとか、誕生日を迎えたとか、何かの節目で 何かを決心して変わった試しがないから・・・それは、いつも言いづらい。

でも旅先で見たもの、感じたものの影響を受けることなら、よくある。 起きたら布団を直す、出る前に髪はきちんと整える(という努力はする)、 挨拶をきちんとするとか、どれもつまらないように見えて大事なこと。 いつ始めて、いつの間にかだけれど、ようやく形になりつつあるかな・・・。

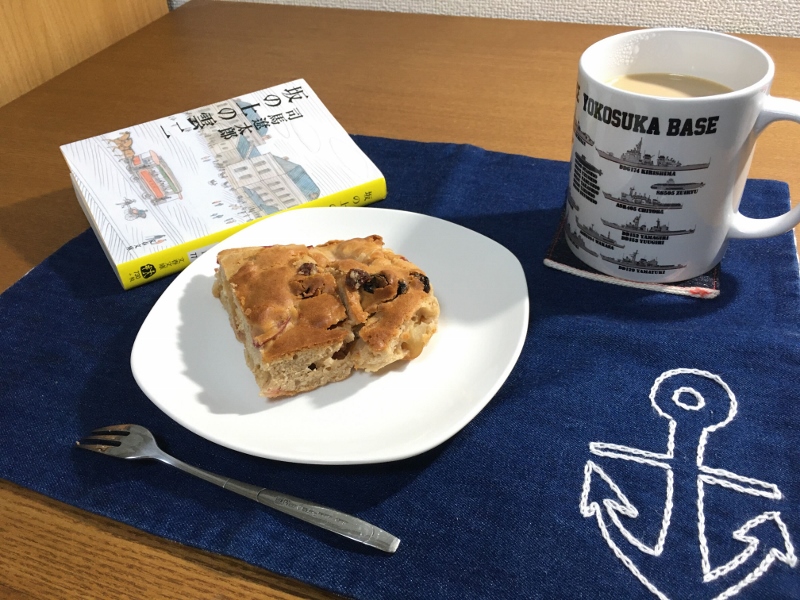

そして最近消えた悪い癖。朝食の時間が無いからって、会社のデスクで コンビニのパンをかじりながら仕事をすること。 でも、今度は出社の時間が遅くなりがちという悪い事態になってしまった。 もっと早く起床するとか、靴を履いてから「元栓閉めたっけ」とならない ようにするとか、改善点はいくらでもあるけど・・・就寝前にある程度、 朝食の支度をしておくのはどうだろう?

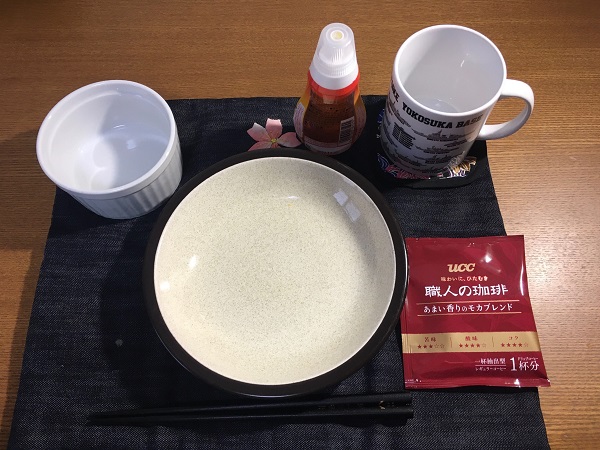

机の上も、使いそうな食器とかを置いてみた。これは就寝前に机の 整理になっていいかなって思う。

朝食が楽しみで早く起きるという副次効果があるかもしれない。 今年も、ふとした瞬間から何かが変わるとか、そんな出会いとか 出来事を見逃さないように過ごせたらなと思います。