試しにヨガをやってみたところ、ものの5分で両足を攣った男が綴るブログ

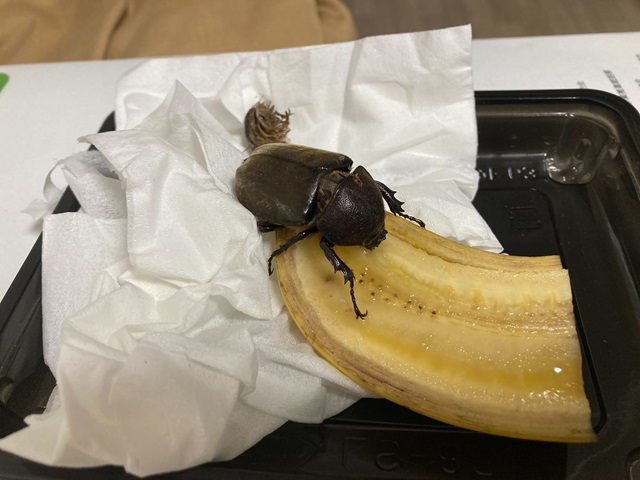

某日、久しぶりの出張で東京へ行ってまいりました。始発に近い時間の電車に乗らなければならないところ地元の駅にて落下物を発見、カブトムシの雌。おそらく駅から300メートルほど離れた天神さんの森から飛んできたのでしょう。捨ておくと人に踏まれるかカラスに食われるか。さりとて森まで逃がしに行ってやる時間もない。えぇい、ままよ。

たまたま持ち合わせていたタッパーに投げ込んで東京出張へ連行。今日は日帰りなので夜に元いた森まで逃がしに行けばよいでしょう。なお、高槻から東京までの距離は片道500キロ以上。野生のカブトムシではまず達成できない移動距離。もし森に住む虫たちに言語やらコミュニティーがあるのだとしたら「うちの森には往復1,000キロの旅をしたカブトムシがいるらしい」と後日話題になるでしょう。

ところで一般的な昆虫の移動距離はどのくらいか?虫により異なるものの一般家庭でよく見かけるヒトスジシマカの場合は1日に100メートルほど。同じ蚊でもコガタアカイエカでは1,000メートルほどと言われております。

次にシロアリの羽アリの場合。ヤマトシロアリで100メートル程度、イエシロアリでは1,000メートルほど、あまり長距離は飛べません。ということはシロアリの羽アリが大量に出現した場所があれば、その近くに巣がある可能性が考えられます。仮に自宅の近くで羽アリをたくさん見かけた場合は自宅で発生していないかの点検や、シロアリの予防を検討する必要があるでしょう。

害虫が続いたので華やかな虫の話題を。渡りをする蝶として知られるアサギマダラの場合、1,000キロ以上を飛行した個体がいるとの報告も散見されます。1,000キロと言えば東京から下関までに匹敵する距離。同じ虫でもこれほど移動する距離が異なるというのもまた面白いお話ですね。他にもハチとかバッタとか、色々な虫の移動距離も後日続編として書きましょうかね。

さて、往復1,000キロの出張が終わって帰宅。明日は朝早くから現場作業が予定されているので夕飯はコンビニ弁当で簡単に。1日連れ回したカブトムシは腹ペコで森に帰すわけにもいくまい、夕飯と一緒に購入したバナナを与えて腹いっぱいにしておく。かくして1人と1匹、ともに食卓を囲むという奇妙な一夜を過ごし、翌朝カブトムシは無事元いたであろう森へと帰っていったのでありました。