今日は、仕事とは関係の無い私的な旅のお話。時間の許す範囲でお付き合いいただけたら、幸いです。

長かったシンガポール出張が終わって、某日は長めのお休みをいただきました・・・2泊3日の旅に出る余裕があるから、今度こそ佐世保へ行こうか。そう思ってお昼過ぎに家を出て、新幹線と特急に揺られながら数時間、夕暮れの五番街に到着。6年前と変わらない町並みが待ってくれていました。

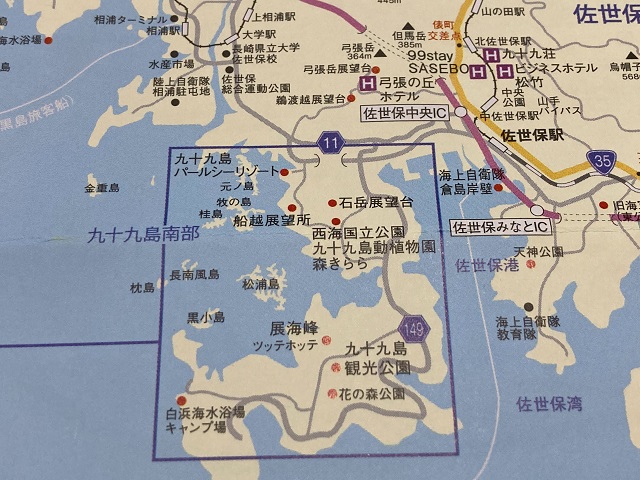

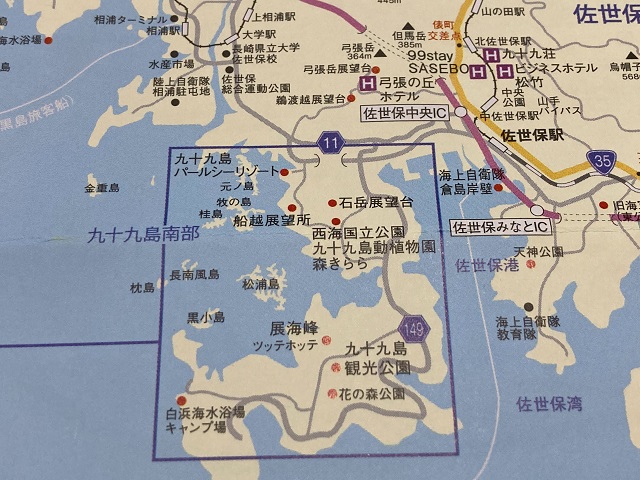

さて、今回はどこへ行こう?いつも通り港に停泊する護衛艦を眺めたり、町を歩いて歴史散策をしてもいいでしょう。でも、この前お客様からいただいたたくさんの地図や資料も是非活用したい。例えば九十九島の絶景とか、山の中にあるお店のご飯とか、海沿いのドライブとか、もっともっとこの町の魅力を知る、そんな今までと違った旅もまた魅力的。よし、やってみようか。

地図を広げて、食事が美味しそうなお店とか、気になる展望台とか、今もひっそりと残る戦跡とか・・・行ってみたい場所を結ぶ。必然的に長くなる距離、容赦のない高低差、レンタカーを使うことは想定内。でも、知らない町で乗り慣れない車種を一人で運転するには少しだけ準備が必要。

まず九州営業所の齋藤所長に交通情報を聞いて、車の少ない時間帯を把握する。次に航空地図を眺めて、注意を要するヘアピンカーブはストリートビューで運転席からの見え方を確認。あとは車を予約して出発するだけ。怖さを忘れてはいけないけれど、一人のドライブも楽しい。枷は外せたのか、景色を楽しむ余裕を持ちながら最初の目的地、弓張岳に到着です。

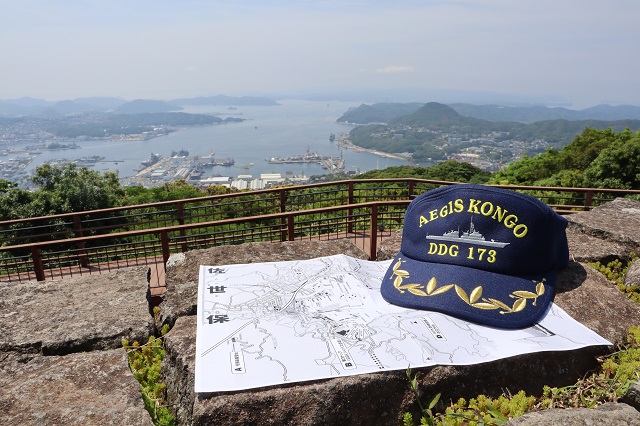

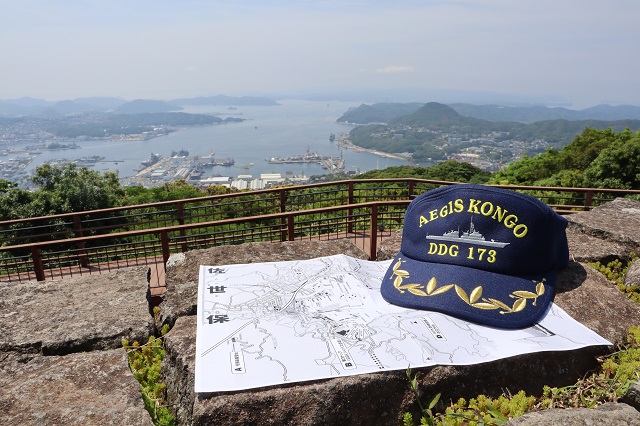

駐車場に車を停めて、最小限の荷物だけを持って、お目当ての展望台へ。こうやって身軽になれるのも、車を使った旅の魅力。そして誰もいない展望台に躍り出ると、目の前に広がる景色。今日泊まるホテルも、6年前に歩いた思い出いっぱいの町並みも、たくさんの護衛艦が停泊する岸壁も、全て1つのコマの中。どう表現すればいいのか、言葉にするのが難しいです。

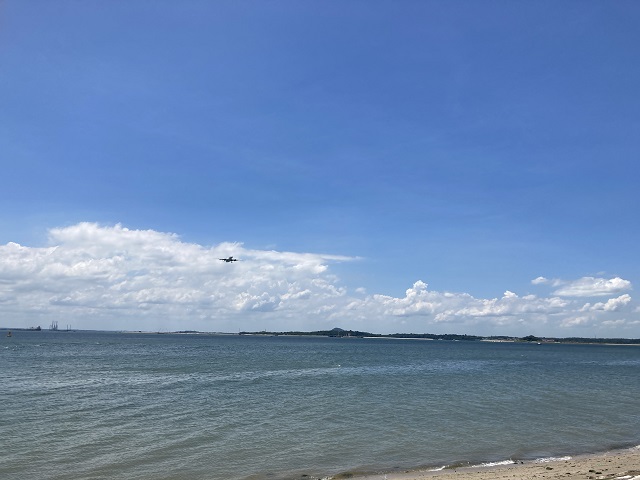

これは翌日、海から展望台の方を向いて撮った1枚。目の前に見えるのは、日本遺産にも認定された「ジャイアント・カンチレバー・クレーン」。今はもう日本に3台、世界にも10台しか残っていない貴重なもの。その遥か頭上にある展望台に今立っている訳です。6年前はそんなこと、考えもしなかったな・・・。

ひとしきり撮影を終えて景色を楽しんで、最後に今回のきっかけをくれた地図を展望台に飾って記念撮影。文句なく晴れた空、独り占めにできた絶景、叶った願い。忘れられない思い出。

さて、そんな弓張岳を後にして次の目的地へ。思ったより経った時間、最初予定していたお店を回るとスケジュールが少し厳しくなる。急遽、第二候補のお店へ行き先を変更、車を走らせる。思っていたのと違う細い道、レンタカーで乗り込んでいいのか躊躇する砂利だらけの駐車場。ゆっくりと車を降りると、目の前には九十九島の絶景、それと道端に咲き誇るアジサイ。何度もヘアピンカーブをくぐり抜けた後だったので、安堵感と感動もひとしお。

そして、待ちに待ったお昼の時間。誰もいないから、遠慮なく眺めのいいテラス席に座らせてもらって、お目当ての佐世保バーガーを堪能。今まで悩んでいた些細なこととか、気だるげな気持ちとか、全部ここに置いてこれた気がします。「ずっとここにいたい」という気持ちが沸き上がるけれど、時間は少しずつ迫って来ます。そろそろ次の目的地へと行こうか。

会計をしながらお店の方にお礼を伝え、再び運転席の中へ。海の見える道路を突っ切るのは想像以上の爽快感、そして辿り着いたのはここ、展海峰です。佐世保の町並みを一望できた弓張岳とは違って、ここでは自然豊かな九十九島を一望できます。旅の計画を練る時に、行くのが少し億劫だと思ってしまったけれど、それでもこの景色には勝てません。

高いところから、さっき通った道を眺める。その遥か向こうには佐世保港。何故か湧き上がる、逃避行にも似た理由のない開放感。やがて観光バスの方々が来られたので場所を譲って、そしてこの日最後の目的地へとまた車を走らせました。

目的地の近くで車を停めて山道を歩くことしばし。戦跡「丸出山堡塁観測所跡」に到着。かつて、佐世保軍港を守るために築かれた「佐世保要塞」、そこに属する砲台の一部(28cm榴弾砲)の砲戦指揮のために建設されたと言われます。軍港の整備とともに村から一気に市へ発展したとされる佐世保。賑わいを見せる町、自然豊かな山、心躍る美しい海、ずっとここにいたいと思う海風の国。でも、その陰で厳しい時代があったこと、生き抜くための工夫を凝らした日々があったこと、それを語り継ぐ証人がここにいました。

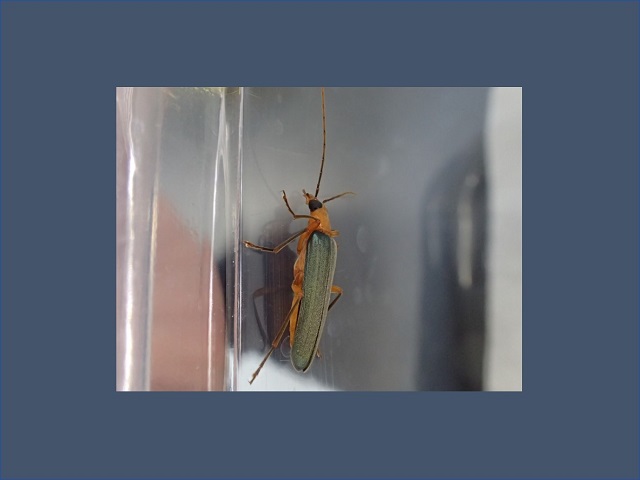

結局、幸いにして一発も射撃する機会のないまま、今に至るとのこと。そんな施設の周りをぐるりと観察していると、ふと目についた蛾の仲間。巧妙に擬態しているつもりかもしれないけれど・・・見つけたよ。当時の観測兵だった方がいたら「貴様、なかなか目がいいな」と褒めてもらえたかもしれません。

かつて弊社の姉妹ブログを担当していた時、ここ佐世保を旅した日のことを書きました。その最後には「その町並みを歩けば、時に栄光の跡、時に傷跡と、姿や形を変えた歴史が埋もれています」と書き綴ったように思います。今回、一つのきっかけから始まって色んなところを巡り、その埋もれていた歴史にまた少し触れることが出来たかなと思います。

そして無情にも訪れたタイムリミット。そろそろ来た道を引き返し、レンタカー屋さんへ車を返さなければなりません。明日もまだお昼過ぎまでいられるよと、そう分かっているのに湧き上がる「帰りたくない」という想い。でも、思い出はたくさん出来たし、今度は夕日の落ちる九十九島を眺めたいとか次の目標も見つかったし、それを励みに日々頑張って、またいつか来させていただけたら嬉しいなと思います。

他にも、直線のアーケードとしては日本一の長さと言われている「さるくシティ403アーケード」を歩いて距離を測ってみたお話とか、夜中に決行した「サヨナラランニング」のこととか、またいつか機会があればお話しさせていただけたらと思います。では、さよなら、佐世保の町。ありがとうございました、佐世保の皆様。またいつか町の中を「さるく」させてもらえたら嬉しいです。