去年から冷凍庫の中で眠ったままの冷凍そばを年越しそばと呼ぶ男が綴るブログ

遅ればせながら新年あけましておめでとうございます。 皆様にとって本年が幸多き一年となりますよう心よりお祈り申し上げます。

1. 去年はどうだった?毎年の恒例行事

さて、久しぶりの投稿になってしまったが早速本題に移る。今年最初の今日はカレンダーを少し巻き戻し、去年の一大イベントについて記したい。つまり毎年恒例の、12月に開催されるNAHAマラソンへの参戦である。弊社ではこの42.195キロに挑戦しなければ年を越したとは言えない。これは弊社社員の宿命である。

こう書くと身構えてしまう方がいるかもしれない。しかし安心して欲しい。詳細は一昨年の記事に譲るが、走らされるのは主に弊社代表、片山社長より年下の男性陣である。もちろん社長も走る。率先模範である。また完走できなくても罰則は何もない。時に笑い、時に顔を引きつらせながら楽しく走ればよいのである。とどのつまり、社長はこういったチャレンジ精神を養う場を年に1度、会社で費用を負担してまで設けて下さっているのである。

そして朝から昼にまたがる灼熱の42キロを完走できた人。今回はそうでなかった人。色々な想いが錯綜する夕暮れ時を経て、夜の宴会にみんなで味わう料理やお酒の味は格別である。これは強調しておきたい。だが、その様子は弊社姉妹ブログ「虫バカ日誌」に詳しい。そこで趣向を変えたい。今回はマラソンを走った後の社員の様子を記したい。しばしお付き合いいただければ幸いである。

2. 最初に翌日の様子

さて、まず翌朝である。ホテルの朝食やチェックアウトの時間を睨みながらであるが基本的に自由である。社員全員で7時に起床とか合宿じみたスケジュールは無いし、朝ご飯も好きな時間に食べてよい。ただし、起きたら速やかに荷物を片付けて支度する、朝食後はパソコンを開いてメールをチェックしたり電話したりもしている。指示が無い分、自主性が求められる。ここは付け加えておく。

また、自由行動とは言いつつも朝食会場でみんなと顔を合わせるのが普通である。「おはよう!」とか「昨日はお疲れ様!」とか声を掛け合う様子は家族旅行を彷彿とさせる。暖かい風景である。ただ、みんな申し合わせたように膝が震えている、あるいは椅子から立ち上がる時に「イテテッ!」と叫ぶのも毎年のことである。これはご愛敬である。

そして朝食をとった後である。ホテルのチェックアウト、それと飛行機のフライト時刻さえ守れば自由である。とどのつまり、だいたい午前中は電話やメールの対応をしながら国際通りでお土産を買う、または一足先に空港へ着いてフードコートで今年最後の沖縄料理に舌鼓を打つといった具合である。中には沖縄の鉄道乗車をコンプリートする、虫捕りに出かけるといった強者もいるが、これもまた弊社の個性である。

そうこうしている内に、やがてフライトの時刻である。東京・九州のメンバーとしばしの別れを惜しみつつ、2時間ほど翼に身を預けたのち大阪へと帰る。そして帰ってから多くは在宅で、稀に数人が午後過ぎから会社へ向かい仕事をする、大雑把にいえばこんな感じである。

3. 何事も無かったかのように出張・会議

そして、である。筋肉痛も癒えぬ内から各々出張へ、はたまた現場へと赴く。筆者のように路線中心で移動するのではなく、営業車を駆って全国各地へ年末挨拶に走る営業メンバーの体力には同僚ながら舌を巻く。もちろん日頃の鍛錬だとか体調管理だとか、あるいは予定管理だとか、決して根性論ではない工夫・努力の賜物であろうと想像する。これは見習いたいと毎年思う次第である。

マラソンが終わった翌週の、出張中の一コマ。外出先で集まり、お昼ご飯を食べながら雑談・情報交換。弊社社員には体力のみならず強靭な胃袋も必須である。そして「すっかりご馳走になった、昼からしっかり働くか!」と、しばし筋肉痛を忘れて訪問先から次の訪問先へと駆け巡る原動力にもなる。

また我ら営業開発部に関して言えば、オンラインセミナーの講師であるとか、海外の先生を交えた勉強会であるとか、年末も予定が目白押しである。都合上、勉強会のランチタイムぐらいしか掲載できる写真はないが、このように慌ただしく、そして時に楽しくてまた忙しく、強弱をつけながら過ごしているのである。

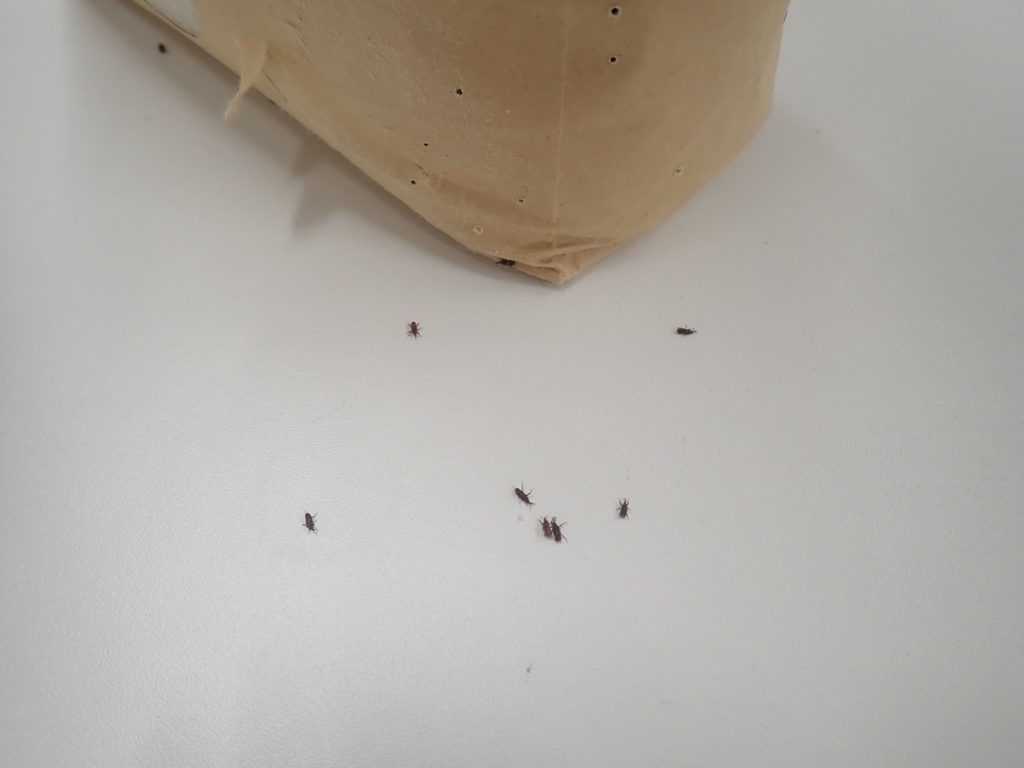

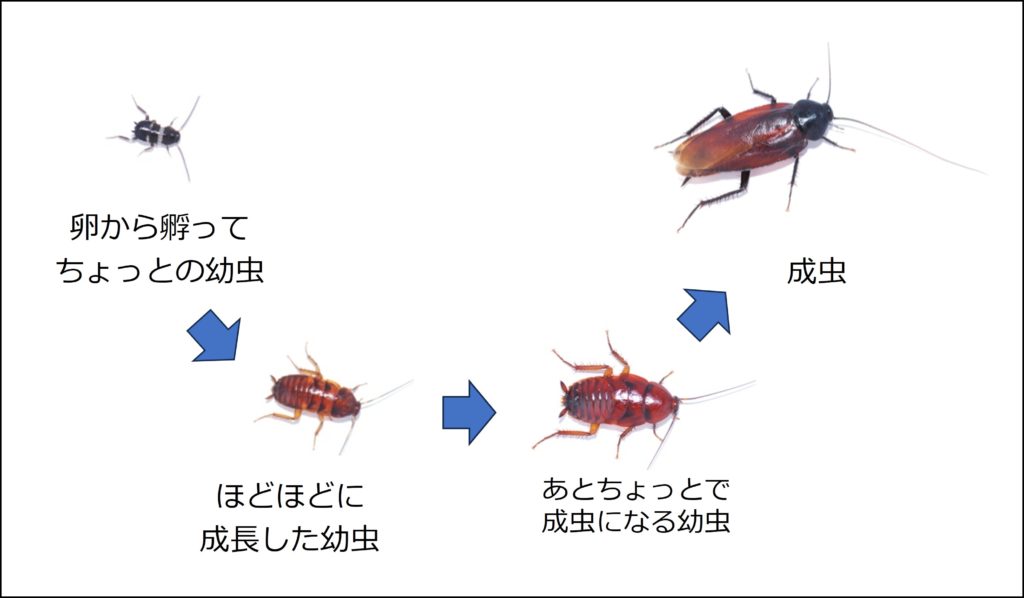

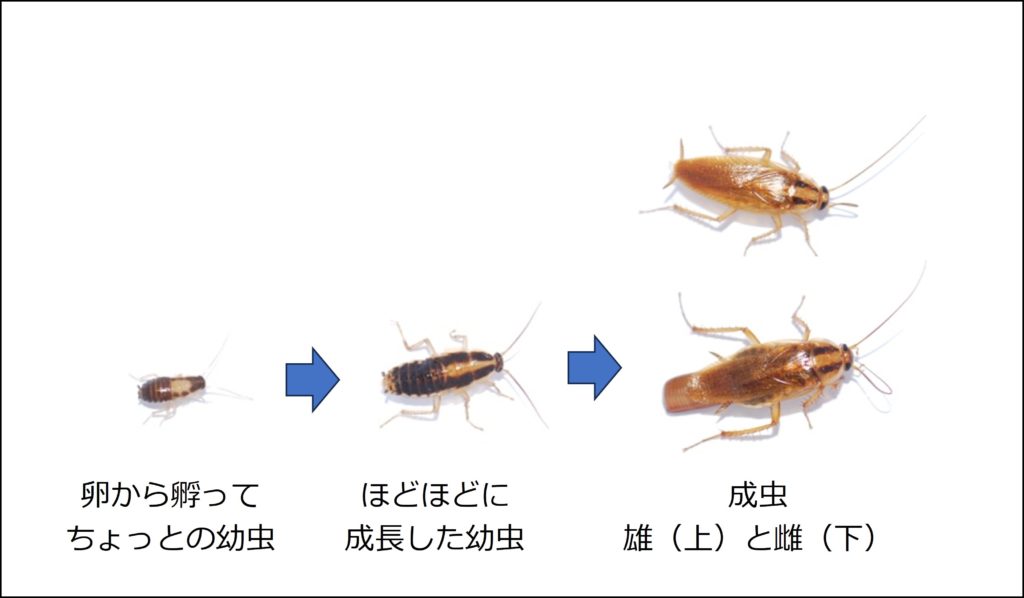

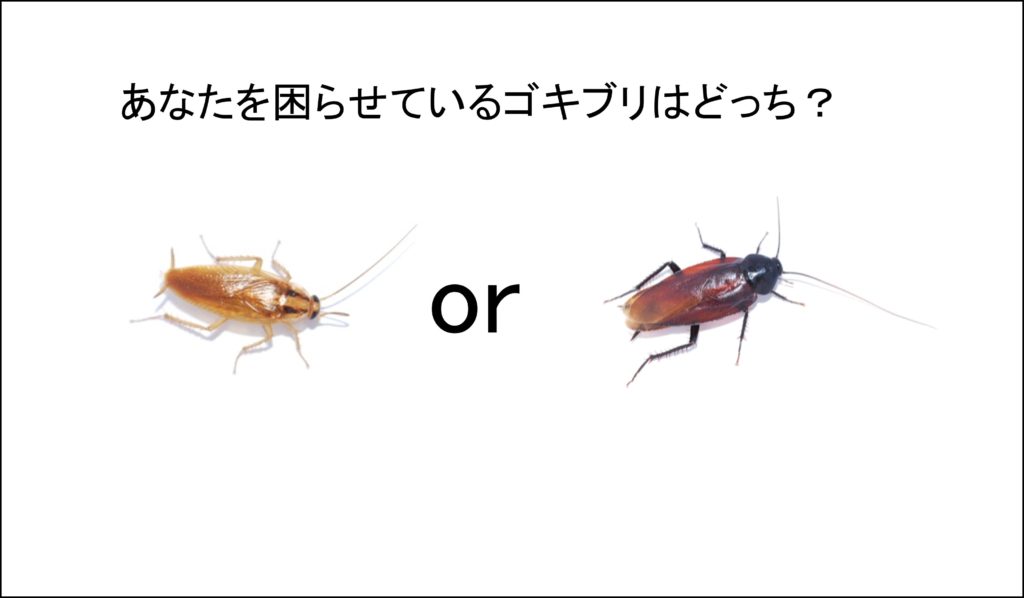

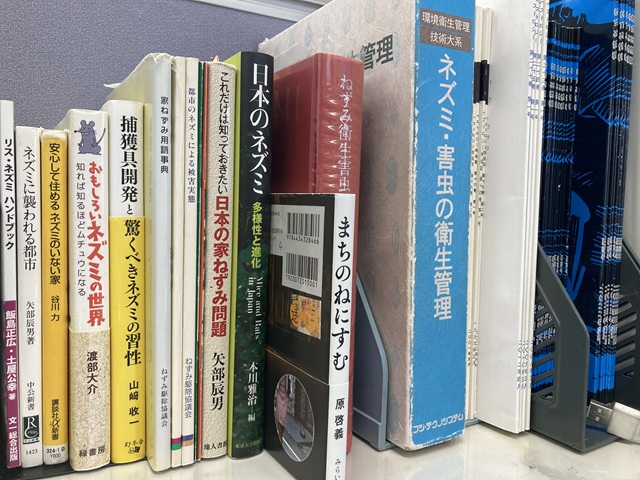

他にも翌年の春から始まるレベルアップセミナー、つまり害虫駆除業者様向けの大掛かりな勉強会に向けての準備も年末から始まる。疲れに負けず、かつ無理して怪我や事故をしないよう注意しつつ現場で色々な検証試験である。以上、年によって多少の違いはあれどマラソンを走った後はこんな感じである。弊社の社風について少し興味を持ったという方がいらっしゃれば幸いである。

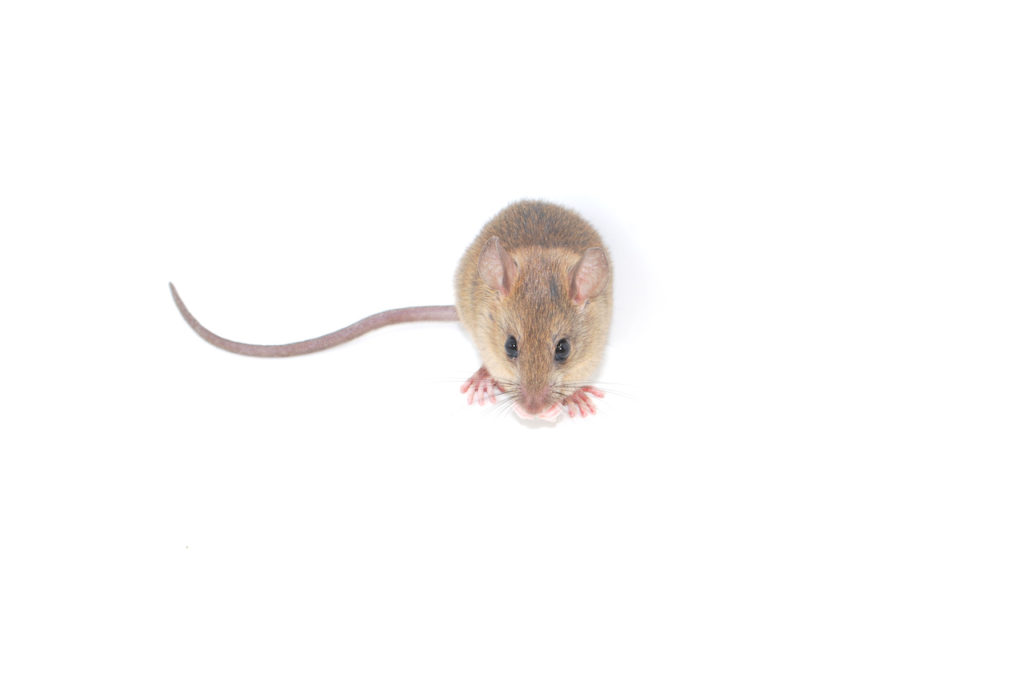

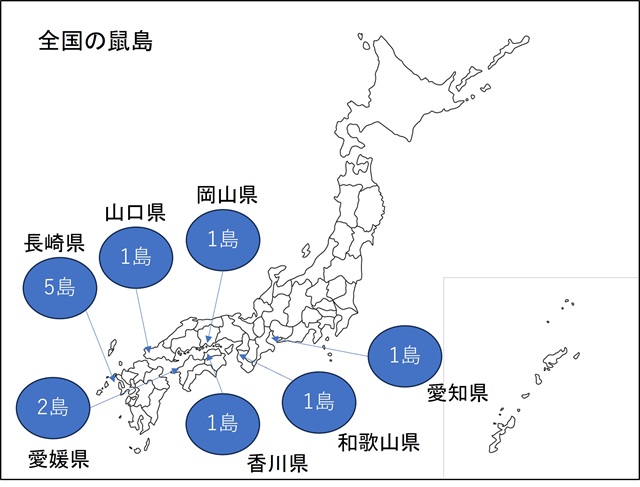

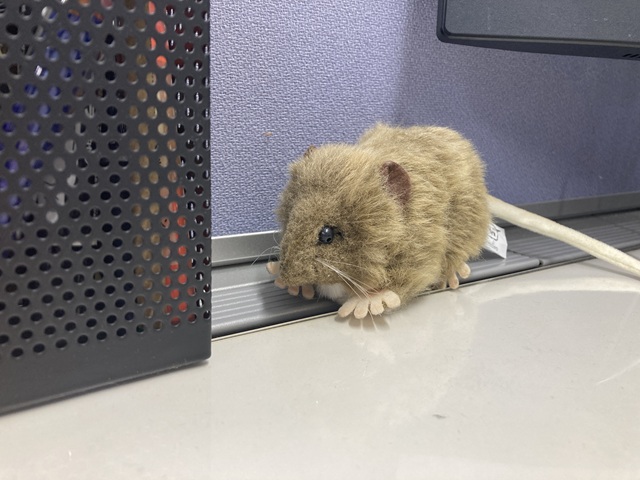

なお、最後に私事ながら珍事があったので簡単に記す。マラソンの翌日、在宅業務のため実家へ帰ったところ、親から庭にハツカネズミが出没して困っているとの情報を得た。社内に断りを入れた上で作業時間をいただき、ネズミ捕りを数個配置したところ、ものの10分で見事に捕獲し解決した。ネズミ担当者にふさわしい年末の締めくくりであった。なお、始まりがどうであれ最後はネズミの話題へと帰結することは当ブログの宿命である。本年も事あるたびにネズミが登場するであろうとの予告をもって、新年ご挨拶の結びとさせていただきたい。