遅咲きでも、咲かないよりは、うんと良いんじゃないかな。

庭にも公園にも、お花が咲き乱れる季節になりました。そしてプロ野球の世界に目を向けると、初めて拝見するお顔がグラウンドに、また選手名がスコアボードの端に見られるようになりました。即戦力として期待されているとか、数々の苦労を乗り越えて才能を開花させたとか、その道のりは決して一様でないはず。そんな背景も含めて、色々な選手の一つ一つのプレーに声援を送りたいなと思います。

ところで、最近の日本球界でも時々敷かれるシフト守備。素人には統計データなんて分からないから「本当に意味があるのか分からない」というのが率直なところ。でも「捕手がシフトの意図に沿って組み立てた配球」や「投手にサイン通り投げきれる正確さ」が前提にあって初めて成り立つものと説明されると、納得してしまうものがあります。それに万一シフトを破られた場合の「ベースカバーやカットマンの配置」を想定した練習まで目を向けるとどうだろう?決して安直な考えで敷かれたのではないなと感じます。

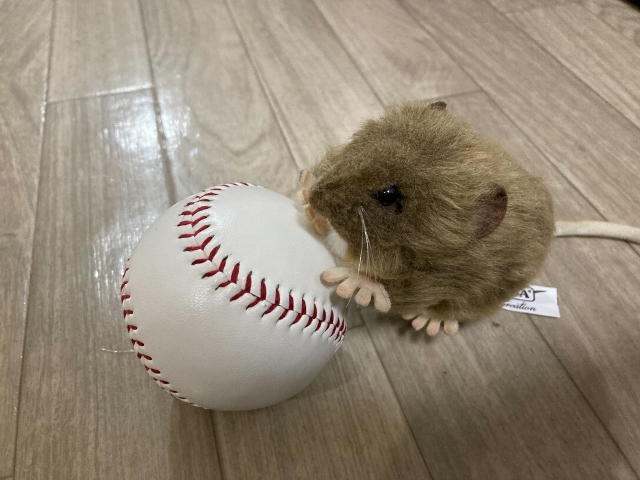

さて、僕らの害虫駆除でシフト守備を考えると、それは何だろう?ぱっと思いつくのは「ネズミ捕り」の置き方かな。もちろん、これだってセオリーはあって、「床一面に敷き詰める」とか「姿をよく見る場所に絞りこんで敷く」といった作戦が基本。でも、時には「ネズミ捕りを回避する」というベテランのネズミもいて、その対策に手を焼かされることだってある。こんな時は、どうしよう?

そんな時、プロであれば暗視カメラなどを用いて「ネズミの動きをよく観察する」とか「思い切って殺鼠剤を使った駆除へ舵を切る」とか、状況に応じた作戦を取ります。また、同じネズミ捕りでも「色の違う物を混ぜて配置する」や「縁が取れて粘着糊がむき出しになるものを敷く」ことで、結果が変わってくることもあります。何故そうなるのか、「ネズミを幻惑させた」とか「意表を突いた」とか、その詳しい理由までは正直分かりません。でも、大事なことはネズミ捕りでだんだん捕れなくなった時、「同じ置き方を繰り返さない」とか「時には違う種類のネズミ捕りを置いてみる」とか何かアクセントを加えること・・・うん、それじゃないのかなと思います。

でも「具体的にどんなネズミ捕りがあるのか」とか「置き方のコツ」とか、いざ考えてみれば分からないことだってあると思います。そんな時は是非弊社スタッフまでお問い合わせしていただいたりとか、少し写真が生々しいけれど弊社の害虫についてのQ&Aページをご覧いただいたりしていただけれたら嬉しいです。

では、今週はこのあたりで。また来週、ここでお会いできたら嬉しいです。最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。

■担当者の独り言

スター選手の活躍も、もちろん嬉しい。けれど、ずっと苦労人として頑張って来た選手の活躍もまた心を動かされるものがあります。誰もがみんな報われる訳じゃないから、だからこそ「いつか、こんな時が来ると信じて」という言葉に、重さと輝きとを感じるのかもしれません。 - スポーツは、心を動かす -