中秋の名月に、ウサギではなくネズミについて語り出す男が書くブログ

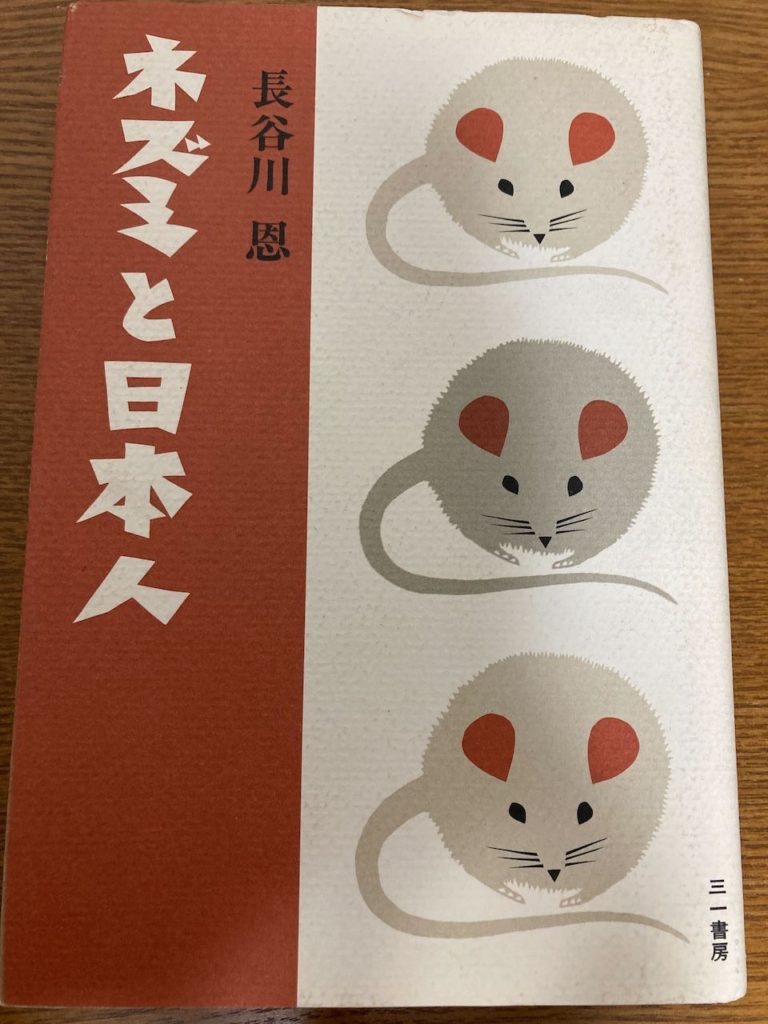

過日、いつも親しくして下さっているお客様からありがたい情報をいただいた。一体何か?それは「日本でネズミに関する伝承、諺、そしてネズミと名のつく土地をまとめた書籍」のタイトルであった。過去に何度か書いた通り、筆者の楽しみの一つは「ネズミの名を冠する土地を巡ること」である。よって、この書籍はバイブルそのものである。すぐさまネットで購入したのは言うまでもない。

さて、ここからが本題である。かくして書籍を入手し、全国に散らばるネズミの島や谷、田、坂、そして町といった諸々の地名と大まかな場所を把握した。あとは訪問のみである。旅行または出張の合間に立ち寄れればベストであろう。なお、後者については本件のせいで仕事が疎かになってはならない。従って業務に支障のない範囲で実行することをルールとした。そしてそんな出張ついでのトライアルについて本日は手短に記したい。

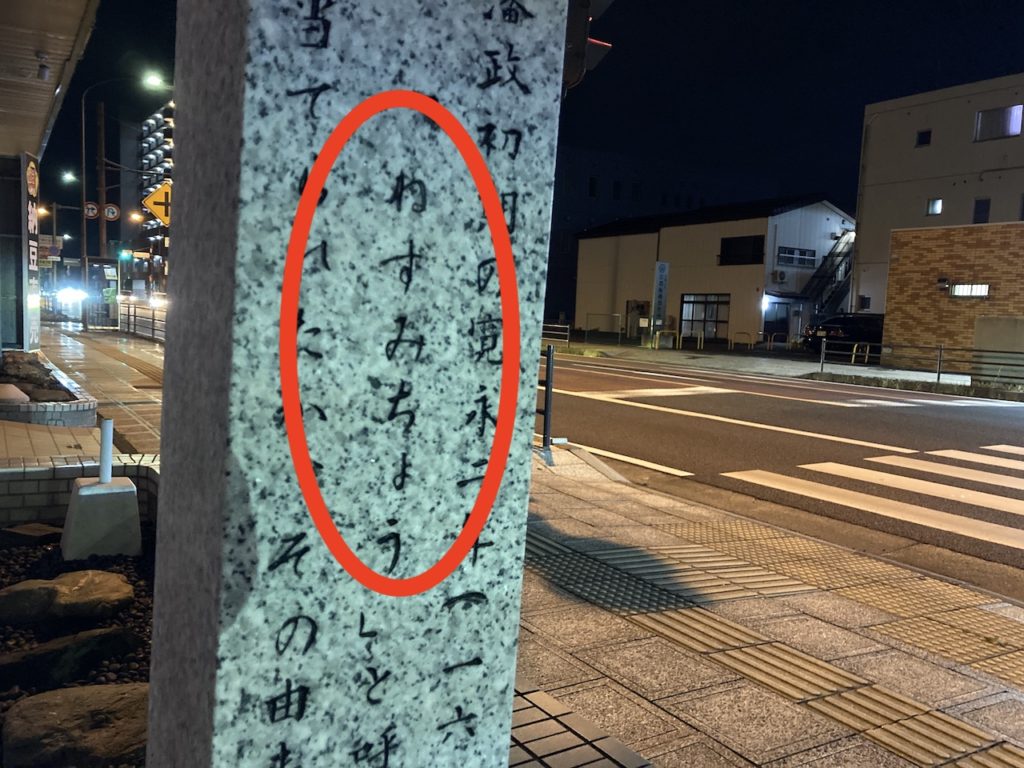

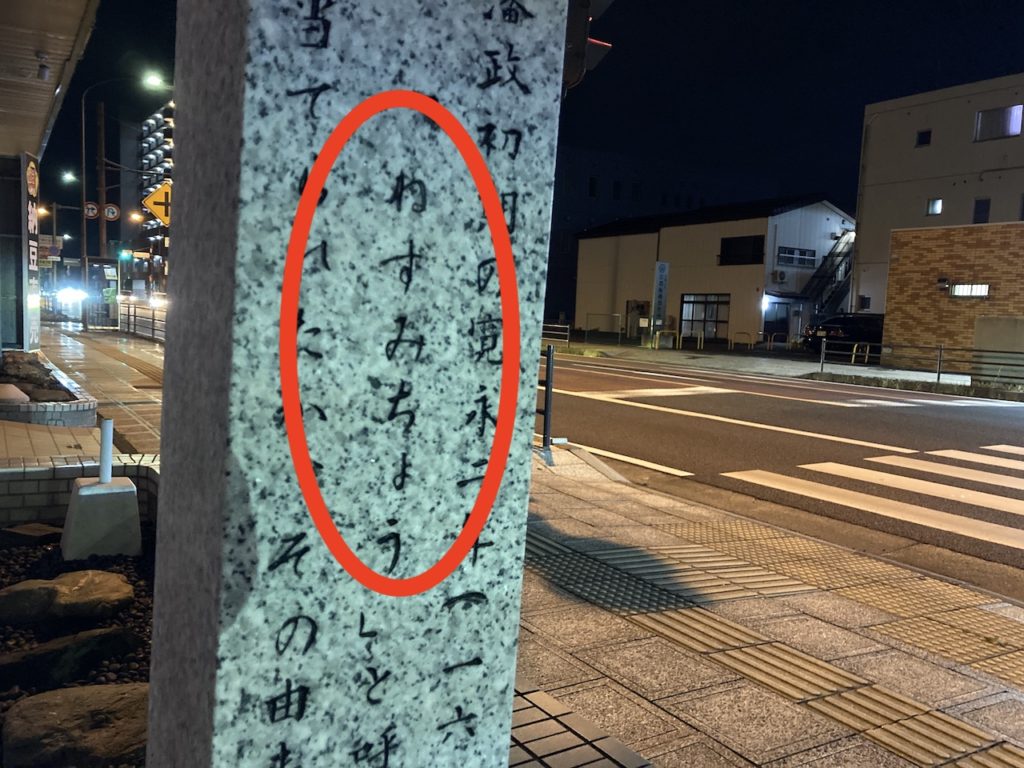

それがこちら、茨城県水戸市の、とある場所である。きちんと1日の業務を終えてからの聖地巡礼であったため、夜間の撮影となった。それはさておき話を元に戻す。今は別の町名へと変わってしまったそうだが、かつて根積(ネズミ)町と呼ばれたことを示す石碑(標示柱)がある。ちょっとしたネズミ百景である。

なお、鼠町の字が当てられたこともあるらしい。しかし、なぜ「ネズミ」なのか?その由来は不明とのことである。インターネットで検索すると幾つかの情報に行き当たるのだが、それらの無断転載は憚られる。ただ、少なくとも「上空から見た町の輪郭がネズミに見えるから」という理由ではないようである。このあたり、この町の歴史も交えながらいつか考察をしてみたい。

ところで、この石碑を撮影した夜は少し肌寒かった。上着を持って来ればよかったと後悔した。そして寒いのが嫌なのはネズミたちも同じである。気温が下がるにつれ、建物の中へ侵入しやすくなる。事実、秋から冬に向かうにつれネズミの相談件数は少し増える傾向にある。注意が必要である。例えば天井裏から物音が聞こえてきたり、台所に置いてあった食べ物に奇妙な齧り跡がついていたり、物置の隅にネズミの糞らしきものが落ちていないか、ご確認いただきたいと申し上げたところで本日は筆を置かせていただきたい。