新米社員と呼ばれた時代から十余年、今や倉庫の隅に積まれた古古古古米社員が綴るブログ

某日の夜、自宅で食事中に社用携帯が震えた。確認すると「この米欲しい人」という、社長から我ら営業開発部に宛てた平穏な社内連絡であった。袋に入った美味しそうなお米の写真も添えられている。しかし、である。嫌な予感がした。何故か?どうせ虫に絡んだ話であろうと容易に想像がつくためである。本日はそんな弊社の日常をお届けしたい。しばしお付き合いいただければ幸いである。

1. 虫が湧いたら営業開発部へ

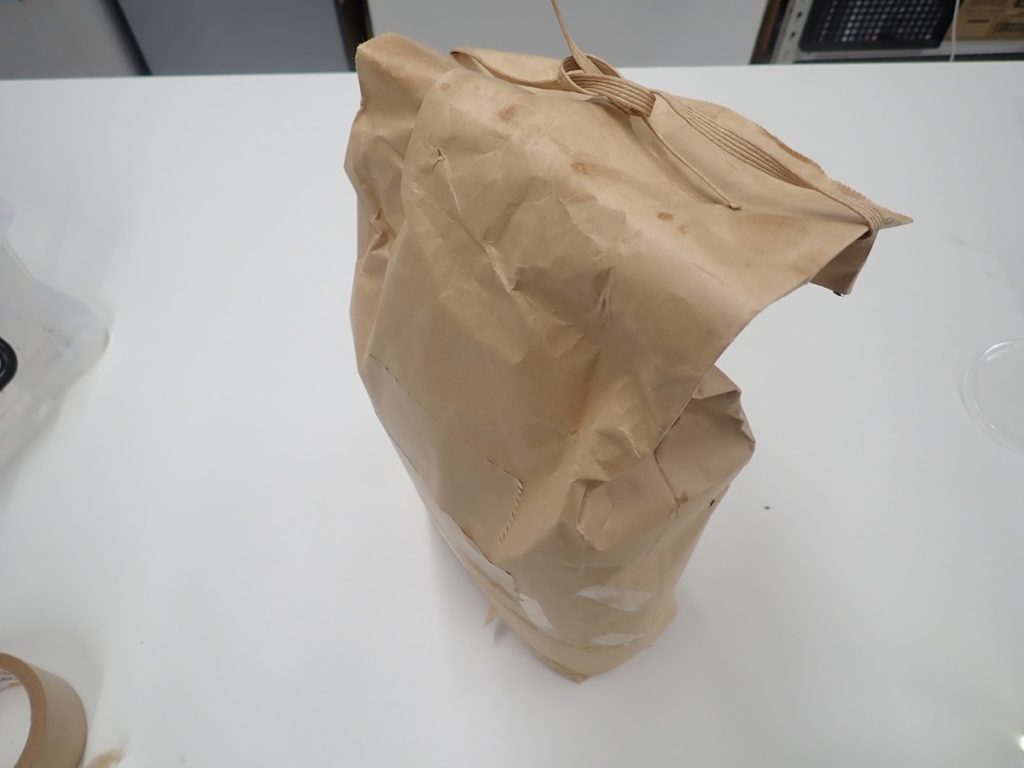

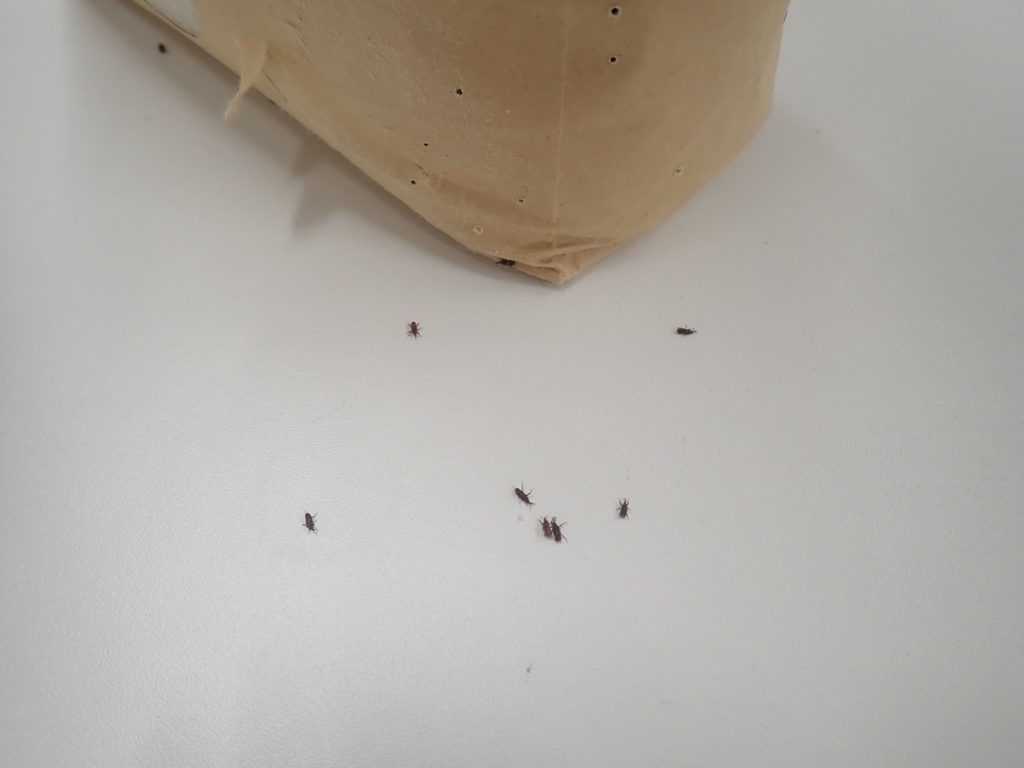

さて後日、社長より問題のお米を頂戴した。先に結論であるが、案の定であった。何やらお米から虫が大発生していた。とどのつまり、「この米(から湧いた虫が)欲しい人」というのが冒頭にあった質問への正しい解釈である。弊社では自宅に虫の湧いた食品があれば、まず営業開発部へ持ち込むのがいつの頃からか確立された自然な流れである。なお、それを受け取る営業開発部のメンバーもまた薄笑みを浮かべながら嬉々として対応している点は付け加えておく。

そしてここからが本題である。今回湧いていた虫は何か?その正体はコクゾウムシであった。これはお米から湧く典型的な虫である。余談であるがコクゾウムシとはコクゾウやココクゾウといった種の総称である。他にコクゾウ類というまとめ方もある。従って本当はその正確な種類を特定し、その種名を書く必要があろう。しかし、である。このグループは見た目で区別するのが大変困難である。よって今回は単にコクゾウムシと記載するにとどめる。いささか手抜きをしている点はお目こぼしいただきたい。

話を元に戻す。ところで今回のコクゾウムシに限らず、こうして持ち込まれた虫はどうするか?まずは飼育である。そして後に資料用の写真の被写体や殺虫剤・防虫対策商品の効力調査に利用する。時には確保したものの実験の役に立つとは思えず、飼育する必要の無さそうな虫が個人的な趣味で細々と飼われていることもある。それはご愛敬である。加えて虫の正体を特定した後は、それがどういった理由で発生したのか、また対策は何か?こういった情報を持ち込んだ当事者へフィードバックすることもある。

2. コクゾウムシを観察する

後は入手したコクゾウムシについて観察結果を記す。まず述べたいことはお米の袋に穴を開けて外へ出てくることである。事実、社長からお米の袋ごと受け取った時も、袋に開けた丸い穴からポロポロと出て来て机の上を這い回るという始末であった。社内の本棚からは具体的なデータを書いた書籍は見つからなかったが、物を齧る力はそこそこあるようだ。よくよく考えるとお米をも齧る虫である。包装紙程度、貫通することは訳の無いことかもしれない。

その流れで考察すると、である。お米であれ小麦粉であれお茶の葉であれ、虫が湧いた食品は袋に入れて密封し、そしてゴミの日に廃棄するのがセオリーである。ただ、このコクゾウムシについては密封しても袋を齧って出る恐れがなくもない。気休めであるが、袋を二重、三重にしてから廃棄した方がよいであろう。

加えて、プラ容器を登る点にも言及しておく。先述の通りお米の袋から這い出してきて机の上を歩き回るため、ひとまず袋ごとプラ容器に入れておくことにした。すると、である。プラ容器の壁面を登り、脱走を図り始めたのである。類推するにプラ製の米櫃でも同様であろう。これにはたまらず油(身近なものではバターなど)をプラ容器の壁面に塗り付けたところ、登れなくなるようであった。

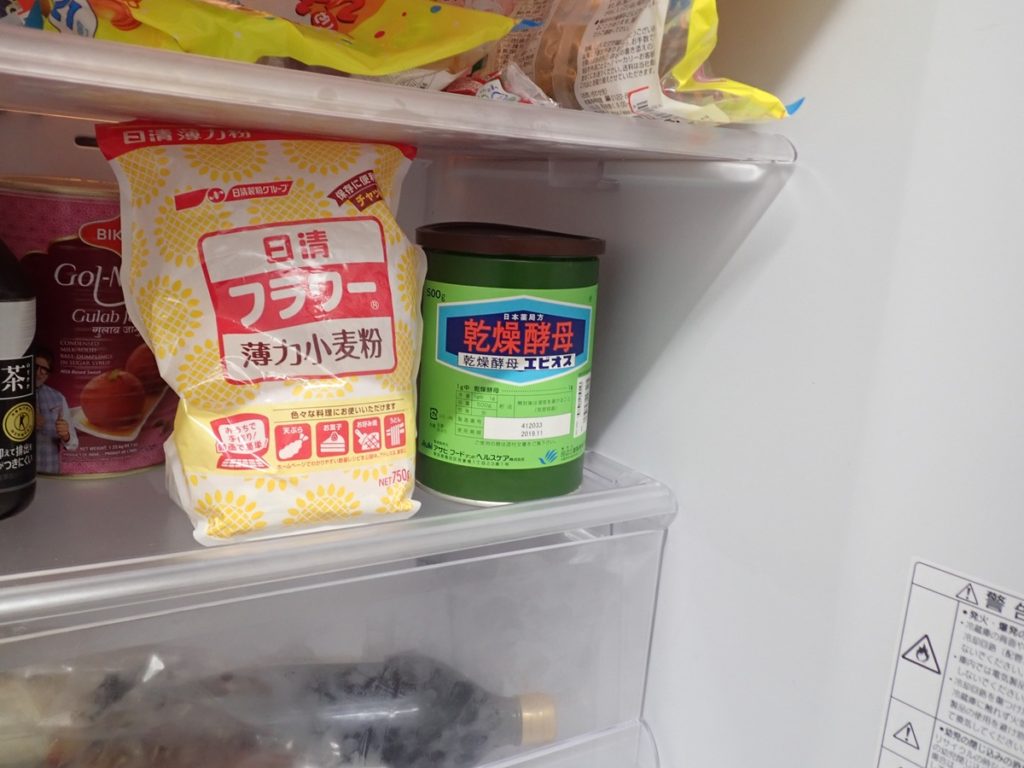

しかし、いつまでも脱走防止に付き合ってられない。そこで少しの間お米の袋ごと実験用の冷蔵庫に入れておくことにした。これは虫を麻痺させるための常套手段である。そしてその間、飼育用の水槽を用意する算段であった。しかし、忘れっぽい筆者のことである。冷蔵庫に入れたまま2日ほど放置してしまったのである。だが、それを思い出して急ぎ冷蔵庫から出したところ、何割かのコクゾウムシは10分とか20分経つとモゾモゾと動き出し元通りであった。それから3日ほど経ったが相変わらず元気である。つまり、冷蔵庫に1日や2日入れられたぐらいでは死なないこともあるらしい。

なお、弊社の飼育室にはヤモリもいる。細かい経緯は忘れてしまったが、社内で迷子になっていただったか、何かのトラップに捕獲されていたものを他のメンバーが救助・養生したものだったように思う。そしてその飼育担当者より某日、試しにコクゾウムシを与えてみたところ、口に入れたものの吐き出したとの報告があった。そりゃそうだろう。ヤモリにとっても「こんな装甲の厚いモン、食えるか!」に違いない。飼育しているゴキブリやハエは他の肉食性昆虫の餌に利用されることもあるが、コクゾウムシにはどうやらその役目は務まらないようである。

さて、最後であるがコクゾウムシは卵から幼虫、蛹に至るまでの期間を米粒の中で過ごし、成虫になって初めて外の世界へと姿を現す。なお、米粒1粒につき1匹のコクゾウムシがつく。小豆につくアズキゾウムシなどは小豆1粒に5匹程度のアズキゾウムシがつくと言われているため、それと比べれば快適な一人暮らしであろう。話を元に戻す。つまりコクゾウムシが湧いている時は、お米の中に混じっている成虫のみならず、米粒の中にいる卵や幼虫、蛹にも注意が必要である。

しかし、である。米粒の中の幼虫にも注意が必要と言われたとて、米粒を肉眼で透視してチェックするなど不可能である。それは人間の常識を超えている。とどのつまり、コクゾウムシが湧かないよう日頃から米櫃にお米の虫よけを入れておくであるとか、購入した後は早めに消費していくといった工夫で乗り切るしかない。またお米から大量発生してしまった場合は思い切って処分するしかないだろう。ところで、先ほどから飼育室の方で「コクゾウムシがあちこち這い回っておるぞ」との声が飛び交っている。大ごとにならない内に対処しようと思ったところで本日は筆を置かせていただきたい。