昆虫少年からネズミ男へと、ダーウィンでさえ解明しえないであろう進化を遂げた男が綴るブログ

先月、弊社のオンラインセミナーに期待の新人波部君が登壇した。内容はゴキブリ駆除の基礎であった。ゴキブリの走る速さを人の世界に例えると新幹線並みなど、ところどころネタを挟みながらのテンポよい講演であった。今後、他の演題も色々お願いさせていただきたいと思った次第であった。

1. 見た目が黒けりゃクロゴキブリ?

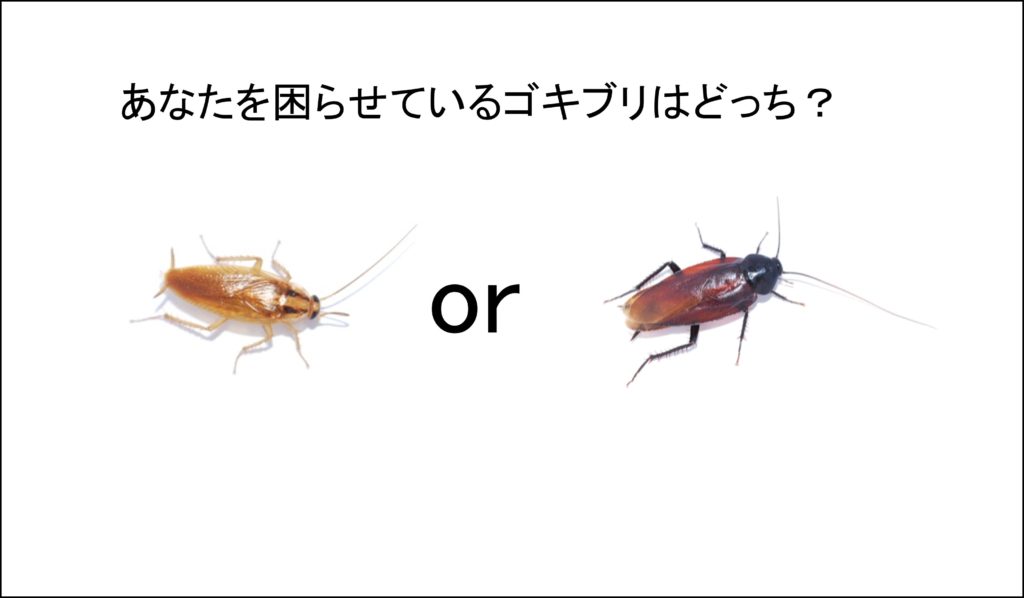

ところで唐突な質問であるが、皆様がよく目にするゴキブリとはどんな色をしているだろうか?「茶色!」という声が聞こえていた。なるほど、確かに手元にあるゴキブリの模型を見ると濃い茶色である。また資料の作成でお世話になっているフリーイラストで「ゴキブリ」と検索するとどうか?やはり茶色っぽいものがよく出てくる。つまり世間一般にはゴキブリ=濃い茶色なのかもしれない。

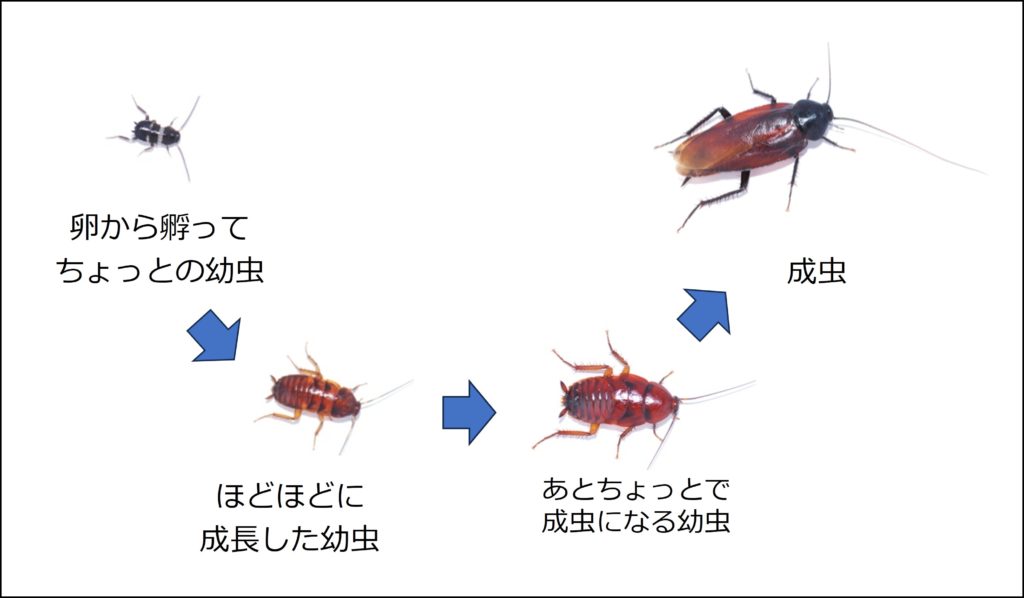

では次にこの図をご覧いただきたい。これは家の中によく出るクロゴキブリが卵から孵ったばかりの幼虫から始まって成虫になるまでの変遷を示している。なお、ゴキブリは専門的にいうところの不完全変態の虫である。従って蛹の時代はない。話を元に戻す。このように名前に「黒」とついているものの、その体の色は最初が真っ黒で次に赤黒くなり、そして最後は黒色と薄茶色のツートンカラーになる。単にクロゴキブリといっても、黒くない時代もあるのである。

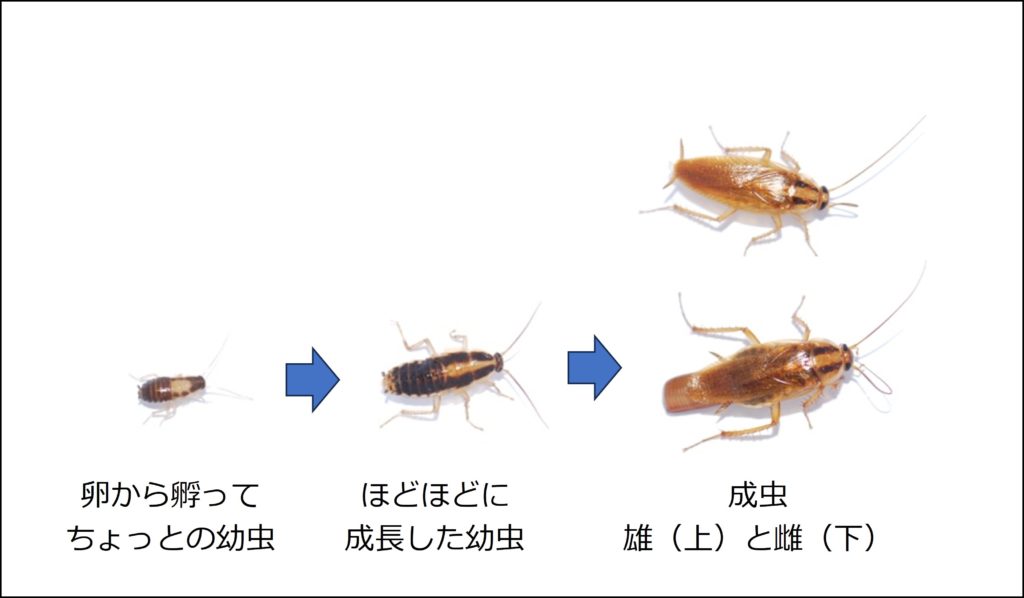

続いて、今度は飲食店で悩みの種となるチャバネゴキブリである。同じように見てみると、黒い体の中央に茶色いデコレーションをしたような時代が続き、そして最後は明るい茶色に落ち着く。こちらもチャバネ=茶羽という割には体が半分近く真っ黒な時代がある。なお、虫の羽は正しくは「翅」と書くが、ここでは敢えて無視して「羽」のままとする。話を再び元に戻す。この黒っぽい時代=幼虫時代のチャバネゴキブリを見て「クロゴキブリ」と思わないよう注意が必要である。

ただ一般の方には、黒かろうが茶色かろうがゴキブリはゴキブリと感じるかもしれない。ところが彼らを駆除する場面になると、この区別が大事である。例えばチャバネゴキブリは基本的にお店の厨房機器の中やその周辺の隙間に潜む。従って殺虫剤を撒く場合、こういった機器類の周りが基本となる。また床一面など広い範囲へ殺虫剤を撒く場合は水で薄めて散布するものを、食器棚などの近くといったピンポイントで殺虫剤を使いたい場合は食べさせて駆除するものを使うことが一般的である。

一方でクロゴキブリは意外に外からやって来ることが多く、建物の外側もケアが必要である。 加えて水で薄めて散布する殺虫剤は大体共通だが、食べさせて駆除するものはどちらかと言えばクロゴキブリ向き、あるいはチャバネゴキブリ向きなどと、ちょっとした違いもある。別に両者を間違えて使ったからといって効果が全く無くなる訳でもないが、より効き目を良くする上で覚えておきたいことである。

以上よりゴキブリが家やお店に出た場合、繰り返すが最初にそれがクロゴキブリなのかチャバネゴキブリなのかを確認することが大事である。見分け方は上記の写真や弊社の害虫図鑑がご参考になれば幸いである。

2. ネズミはいわゆるネズミ色?

ところで、である。こう書くとネズミ色とは本当にネズミの色と同じなのかという疑問が湧いた。そこで最後にネズミも同じように考察をしてみたい。始まりがどうであれ、最後にネズミの話題へ辿り着くのは当ブログの宿命である。干支とて12年も経てば一巡し、再び先頭のねずみ年へ戻ることと同じようなものである。

そして今回の考察に用いたのがこちら、クマネズミである。実にかわいらしいが、多くの飲食店さんを困らせている難敵である。そして毛の色であるが文献には少数ながら黒っぽい個体もいるとされ、それがツキノワグマの毛の色に似ているため「クマ」ネズミと名付けられたとのことである。また海外でも黒い個体がいるようで、現に本種は英語でblack ratという呼び方もある。ただご覧の通り、実物の多くは栗色の毛が生えている。一般にネズミ色といえば濃い目の灰色であるが、クマネズミに限って言えば当てはまらないことがある。

とはいえ、写真は恐らくドブネズミと思われるが灰色っぽいネズミもいる。またドブネズミはbrown ratのほか、ちゃんとgray ratという英語の呼び方もある。つまり、種類や個体差もあるがネズミの色=濃い灰色というのも間違いではない一方で、そうでないケースもあるということらしい。そんな玉虫色の結論を導き出したところで本日は筆を置かせていただきたい。