してみせて、言って聞かせてさせてみて、褒めてやってもなかなか動かない男が書くブログ 。

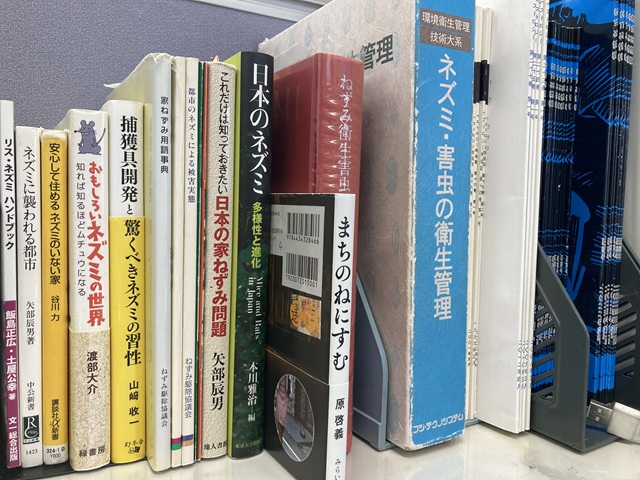

とうとう4月が始まった。巷で飛び交う入社式という響きに、ふと自分の新人時代を思い出す時もある。振り返ると色々あった。本当に色々あった。まさかネズミの研究を命じられるとは当時考えてもみなかった。そしてそんな研究の日々で感じた疑問について本日は書きたい。しばしお付き合いいただければ幸いである。

さて本題に移る。その疑問とは何か?ずばり、研究者は研究対象の生き物にだんだん似てくるのかという噂である。馬鹿馬鹿しい話であるが、古来より火の無いところに煙は立たぬとも言う。大真面目に議論する余地はありそうだ。そこで筆者とネズミを例にして考察したい。いささか自分語りが入る点はご容赦願いたい。

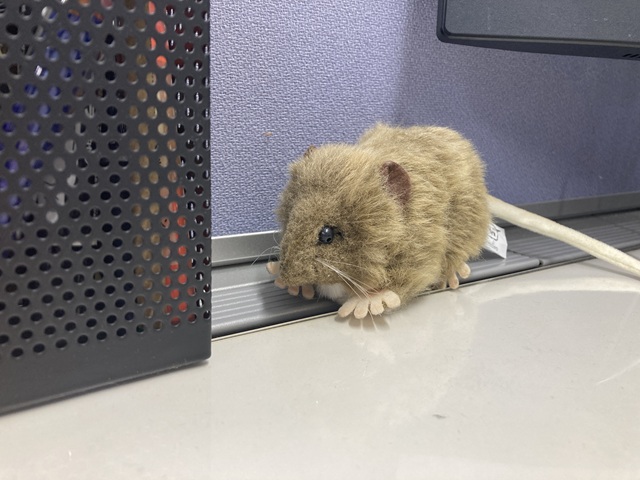

では人(今回は筆者)と研究対象(今回はネズミ)、果たしてどこが似てくるのだろうか?まず見た目に着目したい。姿や形がネズミに似てくるのか?真剣に論ずるならば、あり得ない。残念ながら人間には尻尾が無いし、顕著に伸びた前歯もない。ましてや体毛の量においては惨敗である。及ぶべくもない。加えて、そもそも互いに骨格が根本的に異なる。たとえネズミを二足歩行させたとて筆者と立ち姿は似ても似つかないだろう。このように姿や形が似る説は否定されるのではないか。

ならば、次に仕草が似てくるという行動的な部分を論じてみたい。これは案外当てはまるかもしれない。というのは現場で何度もネズミを観察する、そしてそれを会社の同僚など誰かに身振り手振り交えて説明する、これを長年繰り返しているとネズミの動きを完全にトレースしてしまうようになる。こうなると、ふとしたジェスチャーにも「なんか本物のネズミっぽい雰囲気」が出てしまうのであろう。このように動きがネズミに似てくる、これは真実かもしれない。

そう考えると、思考回路が似てくるという指摘もあながち間違いとは言い切れない。何故か?一つは「ネズミが見ている世界」とのズレを埋めようと日々研究しているからかもしれない。例えば餌の好みの調査にしても、現場のネズミが好む食品とそうでない食品の食べ比べをする、成分表を見比べる、時にはそんなこともする。これを拗らせると自分の食事も同じ視点で見ようとし始める。周囲から「ネズミ化している」と言われる所以はこんなところにあるのかもしれない。

最後に、日頃の言葉遣いも多少影響してはいまいか。なにも語尾に「チュー」とかつけている訳ではない。それは社会人として憚られる行為である。ただ、ネズミには通路や部屋の隅といった壁に沿って歩いたり走ったりする習性がある。専門用語として隅行性(ぐうこうせい)とか壁伝い行動と呼ばれるものである。そして筆者も会議や食事会の席、また集合写真の撮影では隅っこを好む癖があり、これをして「ネズミと同じく偶行性があります」みたいに学会の懇親会や研修会の壇上でやってしまうのである。もはや身から出た鼠である。

結論として研究者が研究対象の生き物に似る、これはある意味で真実だと思われる。そしてそれは研究対象を細大漏らさず観察し勉強し続けたあまり、行動や判断基準までを自身へ投影し過ぎた結果ではなかろうか。裏を返せば、それだけ愛と熱意を持って研究対象と向き合ってきた証かもしれない。いささか自己正当化が過ぎるように思うが、今日のところはそんな考察をもって筆を置かせていただきたい。