マニアック過ぎる聖地巡りを楽しむ男の物語

私事で恐縮であるが、今回は宇久島を舞台にした個人的な旅のお話をしたい。 しばしお付き合いいただければ幸いである。また読み終えた後に、長らく眠っていた旅心へ再び明かりを灯された方がおられたら嬉しい限りである。

1.宇久島ってどこ?

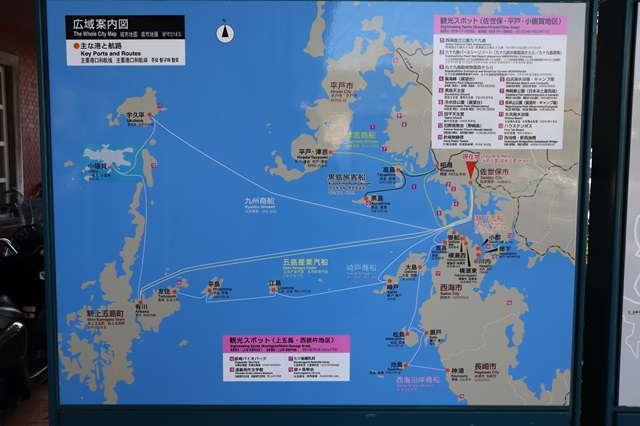

はじめに宇久島の場所を簡単に説明する。五島列島の最北端に位置し、長崎県に属する。長崎市を起点にすると、その北西にニュッと伸びた西彼杵半島(途中から西海市となる)があり、そこから大きく西へと視線を移すと南北に広く伸びた島々が見えてこないだろうか。これが五島列島であり、その一番北にあるのが宇久島である。以上であるが、説明にいささか乱雑な点があることはお許しいただきたい。

2. 旅の目的は?

次に今回の旅の目的である。どこかの島でのんびり有休を過ごしたい。以上である。付け加えるならば、宇久島の南東に浮かぶ寺島の、さらにその南西に浮かぶ鼠島への上陸ないし撮影が狙いである。社内のネズミ担当者として、日本各地に散らばるネズミの名を関した土地は訪問・撮影しておきたいという聖地巡りである。一般人には理解し難い衝動ということは承知である。

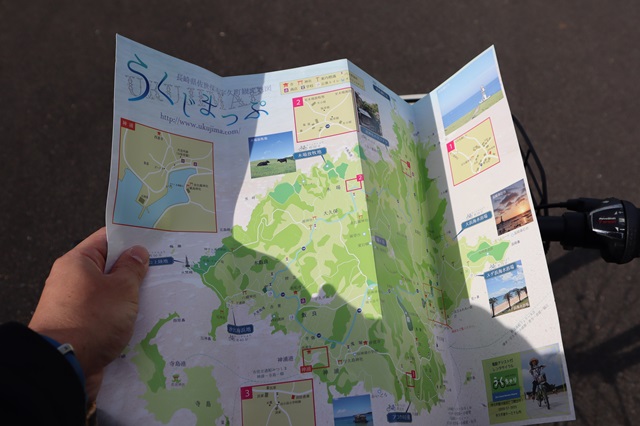

なお、この鼠島は満潮時に島、そして干潮時にはすぐ隣の寺島と陸続きになって歩いて渡れるようだ。地形学ではタイダルアイランドと呼ばれるらしいが、専門外の分野への言及は止める。話を元に戻す。とどのつまり、宇久島から渡し舟に乗せていただいて寺島へ移動しさえすれば、あとは干潮を待つだけで上陸できるのである。ちなみに宇久島観光案内所の前にある島内図にも鼠島の姿は確認でき、ちょっぴり細い道もつけられている。

3.いざ出発

さて、宇久島へのアクセスである。博多からの夜行フェリーや佐世保からの高速船などが挙げられる。筆者は佐世保からの航路を選択した。深夜に路線で佐世保市内に入り、翌朝一番の便で鯨瀬ターミナルを出港するのである。

余談だが出港まで多少の時間があった。近くにある、朝早くから営業されている定食屋さんで朝食をいただいた。素朴でどこか懐かしい、忘れられない味であった。いつかまた出張や旅行で近くに来れたなら、お邪魔させていただきたい。

そして船の中からの写真である。佐世保港内には常に海上自衛隊の護衛艦や米海軍の艦艇が停泊しており今日もそれらを目にすることができた。米海軍のミゲルキースであろうか、独特な姿をしたものも見られた。

窓から見える豪快なしぶきに思わず心が躍る。些細な一瞬も、振り返るとよき旅の思い出である。

4.宇久島に到着

高速船に揺られること2時間、宇久島に到着。港の名前は宇久平。読みは「うくたいら」である。「たいら」という響きにピンときた方はその通り、島には平清盛の弟(異母兄弟)、平家盛が辿り着いた島であるとの伝承が残る。歴史にいささか疎く、観光パンフレットの記載に頼った説明となってしまったことはお詫び申し上げたい。

島内でアゲハチョウの紋=平家の紋所が見つかるのも、その伝承に基づくものであろうか。なお隙あらば虫の話題を広げることは当ブログの宿命である。

歴史についてもう一つ。宇久島ではかつて捕鯨が盛んにおこなわれていたとのことである。写真は当時利用されていた捕鯨砲である。各地にそういった痕跡、文化、従事された人々の息づかいを感じることもできよう。

そして鯨カレーが島内にあるお店で食べられる。もちろんお昼ご飯にいただいた。程よい辛さと鯨のカツがマッチして大変おいしかった。ご馳走様でした。

5.鼠島を撮る

さて、お目当ての鼠島である。理想は上陸であるが、それをすると丸1日かかることが予定を立てた時点で明らかになった。それは勿体無い。他にも島内に見るべき場所は山ほどある。妥協して島内一の標高を誇る城ヶ岳展望台から島を撮影するプランにした。なお、展望台の標高は259メートル。ちょっと高いけれど観光案内所で予約していた電動自転車をお借りして、いざ出発。

観光案内所を出発し、先ほどの鯨カレーをご馳走になり、そして展望台へ。スマホの地図は見ずにパンフレットに描かれたマップと頭の中に入れておいた情報だけで目的地を目指す。アナログな旅だって、時には楽しい。

城ヶ岳展望台への途中。行きは電動自転車でなければ心が折れるような急勾配の上り坂であった。そして帰りも帰りで、急ブレーキを掛けようものなら勢い余って頭からひっくり返るのではという傾斜であった。しかし、ニヤニヤと笑って楽しんでいる自分がいたこともまた事実である。

さて、展望台に到着。自転車を停めたところで汗ばんでいることにようやく気づいた。ぬっかね!(あっついわ!)と叫べば地元の方っぽく見えるだろうか。きゃーないたぁ(ホンマに疲れたわ!)と呟けば、小さい頃におじいさんから聞いた言葉かい?と問われるだろうか。誰もいない広場で一人、首を傾げた。

展望台からの眺め。眼下に見下ろす緑と目の前に広がる濃い青、そして見上げると澄み切った空色。加えて数条の白い雲。来てよかったと思った瞬間。坂を駆けて息があがったからか、それとも楽しいからか。口は終始、真横に開きっぱなし。

そしてお待ちかねの鼠島である。形がネズミを思わせるから鼠島なのだろうか。であれば、モグラの仲間に近いとされるトガリネズミに似ていると感じた。なお、古くは地元の漁と関係があった島との記述をどこかで見たように思うが記憶が定かでない。もし当時を知る方がいらっしゃるのであれば、いつかお話を伺いたいものである。思い出話があるのなら、もちろんそれも含めて。さて、メインイベントはこれで終了である。

6.島内風景いろんころん

あとは旅の写真を少々。島内最北端にある対馬瀬鼻灯台。夜の海に瞬き、船の安全を守る大事な存在である。そしてそれを管理されている方々にも感謝である。なお、扉の辺りにあるQRコードを読み取ると、灯台カードというものが入手可能である。興味がある方はチャレンジされたい。

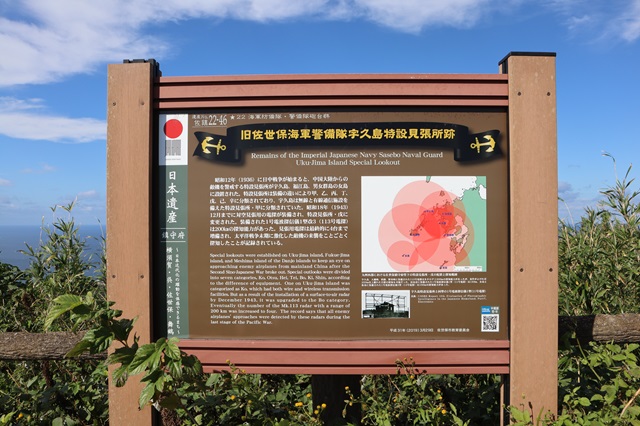

時々足を運ぶ戦跡。なぜ、どうして。その話はまたいつか、どこかで。

トラックに轢かれそうになり、道路の真ん中で固まったままになっていたカマキリ。近くの茂みの中へ逃してやった。

筆者の身近なところでは見られない、トノサマバッタともクルマバッタとも分からないバッタ。こんな写真が撮れるとは子供の頃は想像もしなかったな。

ここで見られる希少な昆虫。別に普通種ならばぞんざいに扱ってよいと言う訳でもないが、こういった生物が住む環境は大事にしたい。

ところで島の一部で見たのが浜に打ち上げられた夥しい漂着ゴミであった。遺憾ながら見て立ち尽くすのみで何もできなかった。きっと誰かのうっかりだとか、自分一人くらい良いだろうとかが積もるに積もった結果ではなかろうか。小さな積み重ねは、時に何かを成し遂げるものにもなれば、何かをひどく傷つけるものにもなる。海風に頬を叩かれながら、ふと感じた次第であった。

そんな旅も終盤に差し掛かり電動自転車を漕ぎ続けること数時間、走行距離は30キロ以上。最後の目的地に到着し、浜辺を散策。見たこと感じたこと、なかなか整理はつかない。一つ言えることは、今回もなかなか忘れられない、良い旅であったことである。

浜辺に少し名残惜しさを込めて、足跡をつけて帰る。そうしていると、ふと横に何かの足跡があることに気づいた。鳥ではなさそう。イタチでもなさそう。まさか、ネズミではあるまいな。最後に一つ、こんな演出を残してエンディングを迎える。鼠島を発端に始まり、ネズミの足跡なのかよく分からないものを見て終える。なかなか筋書きが良くできた旅であった。

さて、旅館に帰り暖かい夕飯をいただき、ぐっすり寝て、そして翌朝に佐世保への帰途に就いた。ところで道中目にした宇久島のコンセプト、「風待ち浦」とは何か?明確な答えに行き着かない。風待ち港から類推するに航海に適する風が吹くまで待つ場所、あるいは嵐から退避するための安全な場所を指すと解釈することにした。その上で、少し日常に疲れてしまった時。新しい旅立ちのために力を蓄えたい時。訪れたい場所の一つがここ宇久島ではないだろうか。そう思ったところで本日は筆を置かせていただきたい。皆様も一度、来てみらんね。