「運転、楽しいかな」と思い始めた男の心に暗雲をもたらす豪雨の洗礼

■ これもまた転機、そしてひどい天気

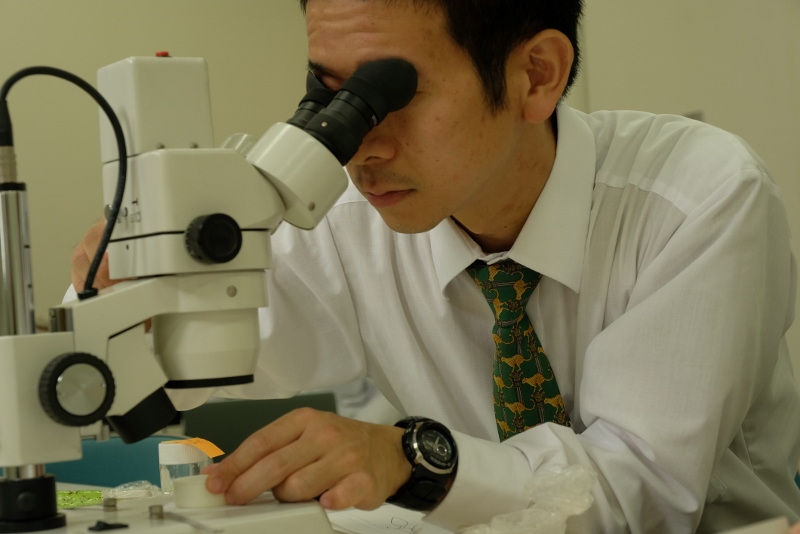

車の運転に何故か拒絶反応が出がちな僕に新たな試練、それはコロナ騒動の影響で 出張も極力電車での移動を控えるようにという指示。 堂々と現場へ行くには会社の車をお借りするしかなく、そして何度もハンドルを 握っているうちにだんだん楽しくなっていく運転。 こんな「慣れたと思い込む頃」が一番危険、そこへ容赦なく降り注ぐ自然の猛威、 恵みの雨とはかけ離れた無慈悲な豪雨が襲いかかる・・・。

「ワイパー、これで最速なのかな」と思わず呟くほどに泡立つフロントガラス、 「先を行く車はジェットスキーかな」と言いたくなる路肩の波。 子供の頃、家族旅行の日、山間部で見舞われた怖いほどの大雨、そして運転席に 動じない親父の背中、ふと目の前に蘇る光景。 「今日の雨は、あの時よりも、もっと酷いさ」と、少し笑ってごまかす。

雨雲の下、運転席で何気なく数える「夕立」とか「通り雨」、近年の「ゲリラ豪雨」 という様々な雨の名前。 調べれば他にも「驟雨」や「白雨」、「村雨」など日本語の鮮やかさを感じ取れる いろんな呼び名があります。 このうち「村雨」は人によっては刀剣の銘、僕であれば護衛艦の名を連想しますが、 これは「群れた雨」の意。 名の由来を知り、その光景を思い描くことも一興です、運転に影響しない程度で。

「でも、雨の名を冠する生き物の数って少ないね」と、執筆しながら思う週末の夜。 アマガエルにアメフラシ、そしてアメンボとタイピングしたところで少し注意。 アメンボは漢字で「飴棒」と書かれる通り(他に飴坊などもあり)、「飴のような においを放つ」のが名前の由来。 大きな分類で見れば、彼らはカメムシのグループに入るため、カメムシと同じような においを放つ能力を持つと考えれば納得。 「本当にそうなの?」と思う方は一度試してみて、心のもやもやを晴らしてください。

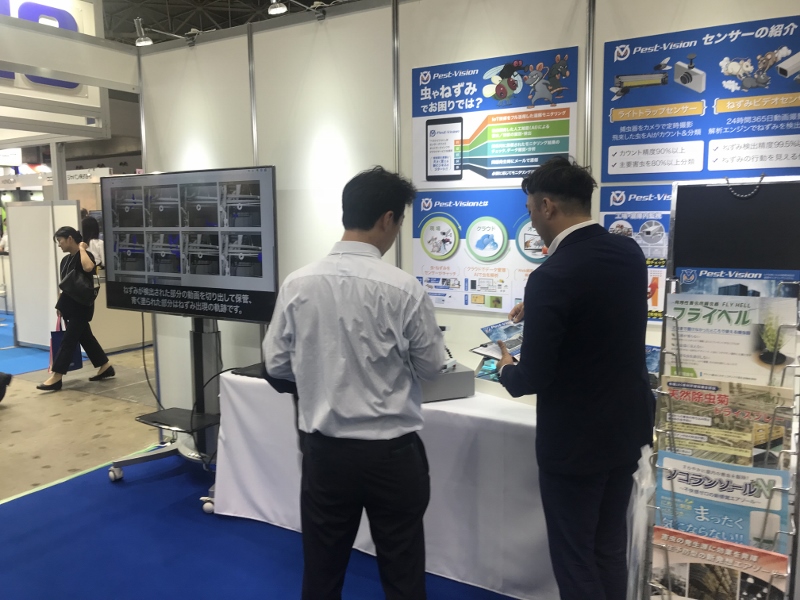

ところで夏の終わりにも来る台風と秋雨、それと残暑が織りなす蒸し蒸しした季節。 そんな時にお問い合わせが増えるのが、カビから発生するチャタテムシ。 ダニのような茶色い虫がたくさん湧いている時はチャタテムシを疑って下さいね。 また、お勧めの商品「ファーストキルN」を思い出していただけると嬉しいです。 ・・・それでは、また来週。

■ 担当者の独り言

豪雨と思いきや、正しくは風に分類されるスコール、英語で書くとsquallですね。 その綴りを見て未だに思い浮かべるのは、中学校の卒業式で流れた松本英子さんの 「Squall」という曲(作詞作曲は福山雅治さん)。 たまに聞き直すと感慨深いですが、まぁそんな僕の話はどうでもいいです。

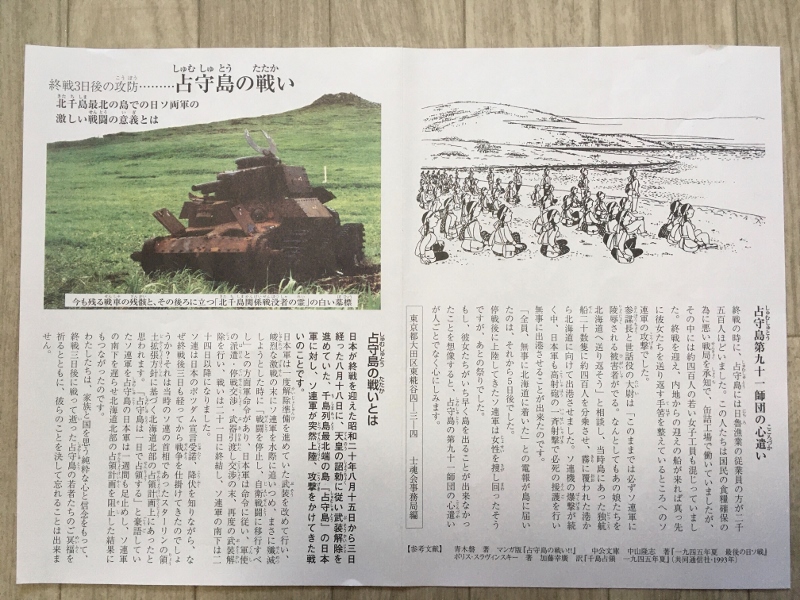

昨日30日、海上自衛隊の中東派遣第3陣として護衛艦「むらさめ」が 「きりさめ」と交代するため横須賀を出発したとのことです。 無事役割を果たして帰還されることを、ただただ祈るばかりです。